小林 愛実 Debut! プレミア・コンサート 2009.12.14 後編 [コンサートやライヴで感じたこと]

それにしても…人を評価するのは難しい…ことでもあります。

僕は「天才」について表面的な印象論を書いてみました。きっと「素材」「環境」「教育」

に、「才能」と「運」の5要素が、最低限備わっていることが、初歩の条件と思います。

それと、尊敬する人から、かつて、目の前でこんなことを教えてもらったことがあります。

「超一流とは、砂山からたった一粒の砂を拾ってもらうようなもの」

きっと「天才」とは、その拾われた粒の中から選ばれた粒なのでしょうか?

ハンカチを手に持ってステージに登場し、ピアノに「ポン」と置いてから鍵盤に触れるまで

に集中する仕草が、どことなく「巨匠」の風格を僕には感じさせます。それと「精密機械」

のような演奏では、決してなかったことにも興味を覚えます。小林 愛実さんの演奏から。

音楽でいかに表現するかに全てを捧ぐ、その姿勢があった…ようにも感じました。身体が音

楽にノッテイルように見えるけれど、確かにそれは表情豊かに映るけれど、実のところは、

音楽が上滑りしないように、つま先から頭のてっぺんまで使って「制御」しているようにも

小林さんの演奏姿から感じました。

最後に忘れてならないのは、先生と生徒。それから親と子。それらの関係のあり方です。

「子供をこのように育ててみたい、接したい、教えたい」

…と願う親御さんや先生の良きお手本のひとつとしても、脚光を浴びるかもしれませんね。

というのも、親子や師弟といったことに限らず、人間関係がぎくしゃくしがちなこの時代に

あって、一筋の光明のような存在感が出てくる可能性をも感じたからです。

特に、二宮 裕子先生と並んでのトークを見て聞いた人の中には、ひとつの「幸せ像」的な

構図を感じた人がおられたようにも…そんな印象を僕は持ちました。

キーシンやアルゲリッチといった芸術家たちからの評価も高いと聞きました。この天才たち

とも、同じような関係性が構築されるかもしれませんね。

小林 愛実さんというピアニストが、これからどのような歴史的役割を担うのか、僕は見届

けてゆきたいと思います。

それが、聴き手としての役目だとも…僕は感じるのです。

小林 愛実 Debut! プレミア・コンサート 2009.12.14 前編 [コンサートやライヴで感じたこと]

小林愛実さん。

ピアニスト、ピアノ教師、愛好家の間で大変話題になっている現在14歳のピアニストです。

5歳で最年少記録樹立、8歳で1位。9歳で国際デビューと…立派な経歴の持ち主なのです。

カーネギーホールでも演奏をしている小林 愛実さんの詳しいプロフィールは、こちらへ。

この日は「アルバム発売デビュー」(2010.2.10リリース)を記念してのコンサートでした。

サントリーホールのブルーローズは超満員。集まった人たちから、大きな期待と興味を持た

れていることが、本当に良く伝わる熱気と、眼差しに包まれていました。

演奏と人柄に触れて僕は、3つのことを感じ取りました。

まず、演奏された作品で最も感銘を受けたのは、ショパンのマズルカ作品63の3。

このピアニストは、大人のしかも、男性の「翳り」「哀愁」という個人的に直接訴える感覚

から、「懐かしい土地のにおい」といった普遍的な記憶…ショパンが「マズルカ」という様

式、いや「世界」に詰め込んだそのひとつひとつを、ふんだんに聴かせてくれる。

これは…ね、僕は、とても気に入りました。

僕は「ある種」のショパン好きですが、気に入るマズルカ演奏に中々当たらないのです。

小林さんのマズルカは…「ああ、また聴いてみたい」と感じさせました。

それから、スケルツォ第1番ロ短調作品20とエチュード作品10の4も大変良かった。

アンコールで聴かせてくれたノクターン第20番嬰ハ短調遺作などは、きりりと辛口の演奏。

お菓子が好きな(…と少し話していました。トークもまた茶目っ気たっぷり)、まさに14歳

の少女らしい愛実さんだけれど、甘味に媚びた香りがしない極めて真っ当なノクターン。

これは一体どういうことなのだろう?あるいは、天才とは何なのだろう? と僕は改めて考え

ずにはいられませんでした。

「精神的に多くの経験や体験を、なぜか『既に』積んでいて、なにがしかの方法で、経験や

感情を表現して感動的に相手に伝える」それが、芸術上の天才でしょうか?

ベートーヴェンの「ワルトシュタイン」は、プログラム1曲目にこの「大作」を置くという

「大胆不敵さ」に、僕は、驚かずにはいられません。まず、やれないです。もしかすると、

やらせないかもしれませんね。普通の人の感覚ならば…です。

それにしても…

(続く)

アルティ弦楽四重奏団 2009.12.6 [コンサートやライヴで感じたこと]

僕が10代半ばの頃、大変お世話になっていました上村 昇先生のコンサートへ。

豊嶋 泰嗣さん(新日本フィルコンサートマスター、九州交響楽団桂冠コンサートマスター)と

矢部 達哉さん(東京都交響楽団ソロコンサートマスター)のヴァオリン。

川本 嘉子さん(92年ジュネーヴ国際コンクール・ヴィオラ部門で最高位(1位なしの2位))のヴィオラという方々と、

一緒に組んでいるアルティ弦楽四重奏団を聴きに…。

ともかく、この日聴いたベートーヴェンの「セリオーソ」は際立って美しかったのです。

♪♪♪

Classical Music Cafeへようこそ!

弦楽四重奏曲第11番ヘ短調作品95に、ベートーヴェン自身は、「厳粛(セリオーソ)」という名をつけたのだけれど、

この曲に接するとき、弾き手も聴き手も、どうも肩に力を入れて深刻に弾き・聴く・・・そんな傾向にあると僕はいつも

感じておりますが、いかがでしょうか?

「セリオーソ」なんか知らない、という方のために、ちょっとこの音楽を聴いてみましょう(演奏団体は違います)。

この日聴いたアルティ弦楽四重奏団の「セリオーソ」は、出だしは「荒々しい全楽器のユニゾンで、第1主題がヘ短

調で始まる」(音楽之友社ポケットスコアの坂本良隆さんの解説から引用)のだけれども、変ト長調でチェロが弾く

主題の動機…6小節目の「ミ♭・レ♭・ミ♭・ファ」についてるディミヌエンドから途端に、僕の「セリオーソ」観とでも

いいましょうか・・・その世界が変わってしまったのです。

この音型は、「激怒をなだめるような静けさがもたらされる」(同じく坂本さんの解説から)のですが、「再びヘ短調に

もどって、怒涛の開始動機が全楽器のユニゾンで奏され」(同)るのだから、「通常」チェロは、鋭角的(スタッカート

がついています)な音を保ちつつ、荒々しい緊張感を残しながら次の展開に繋げてゆく…「はず」です。

ところが、今日上村先生が弾かれた、これらのたった4つの音には、より多面的で深い要素を感じさせるニュアンス

が存在しました。僕は、かなり驚いた。単なるディミヌエンドではなく…十分な緊張もあり…ひたすら美しい。

最もぴったりくる言葉は、最近の吉田 秀和さんが使う「メルトダウン」。何かが溶け出す。美しい「歌」の世界へ。

20小節目のff(フォルテッシモ)、non ligato(ノンレガート)は、第1ヴァイオリンの矢部達哉さんにしても、第2ヴァ

イオリンの豊嶋泰嗣さんにしても、あるいは雄弁なヴィオラの川本嘉子さんにしても、「全く楽譜の指示通り」に演奏

されているのだけれど、極めて「エレガントな」音楽になっていたのです。

「エレガント」…「セリオーソ」では無縁と思っていた言葉。

かつて、こんなに美しい「セリオーソ」があったのでしょうか?

かつて、こんなに流れる「セリオーソ」があったのでしょうか?

そして、何よりもこんなに歌に満ちた「セリオーソ」があったのでしょうか?

…少なくとも、僕の中に無かった「セリオーソ」経験。

もちろんそれでいて、脆弱とは無縁の骨太のベートーヴェン世界。迂闊にも第2楽章で涙がこぼれる寸前でした。

それにしても、なぜベートーヴェンは「セリオーソ(厳粛)」と名付けたのでしょうか? と思いながら聴き進むと…、

…音楽というのは あなた 「厳粛」に創造して演奏すれば それは 極めて美しい歌なのですよ…と

この「美演」を通して、ベートーヴェンが僕に話しかけてくる気がした…のです。

休憩後、今年没後200年を迎えたハイドンの超大作「十字架上のキリストの最後の7つの言葉」。

つい先頃、国立新美術館で「THE ハプスブルグ」展を鑑賞してきました。ルーカス・クラナッハ(父)が描いた「聖人

と寄進者のいるキリストの哀悼」…まさにハイドンの「七つの言葉」の一場面です。多くの画家たちが、このテーマで

絵を残してきましたが、僕がクラナッハ(父)の絵から印象に残ったのは、山の稜線にうっすら輝く夜明け前の光りと、

深く青い空の見事なコントラスト。

「どんな(残忍で辛いこと)ことがあっても明日はやってくるのだし、太陽は昇ってくるのです」…と、今も昔も変わらぬ

カンバスに描かれた夜明け前の深く美しい青空を見て、僕はそう感じたのです。

そう、この「うっすら輝く夜明け前の光りと、深く青い空」という「高貴」で「美しい」イメージを、この日の演奏は、想起

させてくれました。ときどき後光が輝くほど。音は魂に届き、そして、ホールの中に減衰しながら溶けゆく。

「七つの言葉」は…オラトリオなどで歌詞を知る人は尚更そうかもしれないですが…「先に言葉ありきの音楽」だと、

そういう「ジャンル」の音楽だと、僕は今まで捉えていました。

実は、朗読などと組み合わせて、今日の公演がされれば面白いかもしれないと、聴き手の一人として勝手な思案

を僕はしていたのです。もっともそうなれば「芸術」の領域にある朗読者が必要となりますし、これはこれで「人」の

選択が非常に難しいのですが。

今日のカルテットのみによる純粋な音だけの演奏を聴いて…今年はカルテットによる「7つの言葉」は2度目です…

次のようなことを考えている自分に気づきました。

ハイドン自身は、この作品を「初めて音楽を聴く人にも深い感動を与えずにはおかない」と自負していたほどの傑作

と認識していました。一方、「聖金曜日の礼拝において、福音書のキリストの十字架上での七つの言葉をそれぞれ

読み、『瞑想する』時間に演奏されるための音楽」でもあったらしいのです。

つまり…、

「瞑想する時間に演奏されるための音楽」が、作品本来の姿だったのならば、「瞑想」(≒眠り)に入った聴き手が多

かったのは、むしろ仕方のない…いや、もしかすると、これが「あるべき姿」かな? と僕は感じたのです。もし、言葉

を介在した上で聴けば、きっと瞑想の邪魔になる「人も」いたことでしょう。いや、瞑想は「祈り」かもしれませんがね。

そうなれば、音楽を聴く行為そのものから、離れてしまう可能性もあり得ますね。なぜなら、あまりも内容が「劇的」に

過ぎるからです。そして、何よりも、僕が、クラナッハの絵から伝わった感覚と「自由に重ね合わせる」という余裕すら

与えない・・・もう逃げ場のない大傑作ですから。

そういった意味では、静かに「瞑想」しつつ大作を鑑賞できたと感じます。

アンコールは、ハイドンの弦楽四重奏曲「セレナーデ」から第2楽章アンダンテ・カンタービレ。

ピツィカートひとつで既に「音楽」になっているカルテット…極めてエレガントな音楽の世界を僕は感じました。

ありがとうございました。

2009年12月6日(日)フィリアホール

村松 崇継 Piano Sings X'mas 東京公演 2009.12.9 結び編 [コンサートやライヴで感じたこと]

「大作曲家たちが傑作をたくさん書いてしまい…即興演奏の伝統は衰えていった」とありましたね。

なるほど、と僕は思います。そして、こうも考えます。

「大作曲家たちの傑作を演奏する専門の音楽家たちが次々と誕生し、数々の名演奏を残していった。それは、

様々な録音媒体に記録され、名演奏に必須の、ときには「ハプニング」も含むニュアンスまで、装置を通して、

何度も同じように完全に再現され、聴衆は繰り返し繰り返し、傑作の「名演奏」を楽しむ時代になりました」と。

「生身である」演奏の専門家は、常に「名演奏」と比較され続けている、という時代が「現代」でもありますね。

そのことに、いち早く気づいて、コンサートからドロップアウトして、レコードしか作らなくなったのが、グールド。

グレン・グールドといえば、伝え聞くところ「超デリケートでナイーヴ」でした。村松さんと少しかぶります。

さて「即興」。

この日も、お客さんが出した「テーマ」に応じて即興演奏をする、という場面がありました。

意を決して(…と思います) 「テーマ」を言ったのは20代女性の方。「奇跡の出会い」が与えられた「お題」。

その後の成り行きが僕にはとても興味深く、ここに「即興演奏」の勘所があると感じました。

「奇跡の出会いですかぁ?…」「大きいテーマですね…」

とやり取りしながら、村松さんは集中をして、彼の中にある「霊感」を掴もうとする。霊感? それは何か?

僕は、それは「人生の体験」と言い換えても良いと思います。

お題を与えられた村松さんが、自身の「奇跡の出会い」経験にリンクしている。「同時に」(ここが大事です)、

「聴き手たちも、自身の人生に存在する『奇跡の出会い』体験」と、重ね合わせている「空気」を感じたのです。

創造して弾く人の経験と、聴く人の各々の経験が、音楽を通して「重ね合う」…そんな感覚です。

創造と演奏を同時に行う村松さんの「人生(=経験」)と聴き手のそれとが、音楽を通して重なり、交わり合い、

自分の心に入る…昔、武満 徹さんが仰ったように、音楽は「空気の振動」ですから、ドビュッシーのいう「エク

トプラズム」のように、自由に形を変えて、聴き手の「心」の中に留まるのです。

優れた即興とは、創造と演奏と聴き手が、「人生(=経験)」を重ね合わせることが「できる音楽」と、考えられ

ないでしょうか? そして、これこそ「再現芸術」にも必要な要素と僕は考えます。なぜなら「本物の」再生装置

「自体」には、「人生(=経験)」が存在しませんから。

話はそれて…、

辻井 伸行さんやフジコさんには、「クラシック」として異例なくらい、多くの聴き手が集まりますよね。集まった

人たちは、一体何を聴いているのか? 何を感じているのか? 何となく見当がつきそうですね。また、いつか、

書く機会があれば…と思います。それから河村 尚子さん。日本の若手を代表するショパン弾きです。彼女の

演奏に感銘を受けるのは、ショパンの「霊感(=人生経験)」を「楽譜」を通して得ている、もしくは、「得ようと」

懸命の努力をしています…と僕は感じます。その「姿勢」だけでも、胸を打つのです。

話を戻して…、

即興ではなかったけれど、事前に、クリスマスのエピソードをお客さんから募って、その中から選んで作曲した

音楽を披露するというプログラムがありました。村松さんがエピソードを読みあげます。つくづく、人生の数だけ

エピソードがあるなぁ…と思うのと同時に、身を構えて聴く側も、それぞれにエピソードを背負っていますよね。

「Kちゃん今どうしていますか?」

という名を与えられた音楽は、亡くなった友人へのメッセージを綴ったエピソードを音楽にしたもの。

演奏を聴いていて僕は「あっ」と膝を打ちました(実際には声も音を出していませんが)。

ショパンの「バラード」が生まれた瞬間は、こんな風だったかもしれないな…と。

「ポーランド・ロマン主義を代表する作家ミツケェヴィチのいくつかの詩から霊感を得て作曲したものだといい、

ショパンがシューマンにバラードを弾いて聴かせたときそのことを確かめたが、ショパンは否定しなかった、と

伝えている。」

「ただ、シューマンの言葉だけが語り伝えられ、あたかもそれが真実であるかのようにとらえられて、多くの誤

った演奏解釈を生み…」

『新編 世界大音楽全集-ショパン ピアノ曲集Ⅱ-』(音楽之友社)佐藤 允彦さんの解説から部分引用

僕は、シューマンが語ったことが「嘘か真か」ということよりも、ショパンの霊感(=人生経験)を、音楽を通して、

シューマンは、自分のそれと重ね合わせることのできた作曲家兼聴き手だったことに、興味を覚えます。その

ような人物の発言なのです。「真偽」ということよりも…。

それと、もうひとつ。

ミツケェヴィチは霊感を詩に置き換えた。読み手となったショパンは、自身に存在する霊感によって、詩と重ね

合わせている。ですから、詩や物語の「書いてある通り」に、ショパンが受け取ったのかは、わかりようもない。

文学は、住所や電話番号のような「記号」とは、違うのですから。

「ショパンの言葉を借りれば、言葉による表現の及ばない純粋な音楽作品であった」(同)という内容で閉じる

この解説文は、まさに的確だと僕は思いますし、「Kちゃん…」の作品も「本質」は、同じ背景だなと思うのです。

言葉を綴った人、受け取った人、音楽を作る人、演奏する人、聴く人。皆さんに「人生」がありますよね。そんな、

「当たり前のこと」から、僕にとっての「音楽の接し方」を考えさせられ、そして経験した日でもありました。

「クラシック音楽」が、今後どのような局面を迎えるかは、来年のショパン・イヤーで起きる「方向性づけ」により

見えてくるのかな? と感じます。ショパンの音楽から霊感を受けて、創造の担い手たちが、違う音楽を「創造」

する。そして、クラシックを始めとする「音楽の聴き手」が、「前向き」に受容してゆく。

最後に、20世紀初頭の大ピアニスト、ブゾーニが演奏したショパン「黒鍵」(「滑稽」ではありません)を聴いて、

結びにしましょう(1922年の録音なので音は悪いです)。

「8小節の右手のトレモロを2倍弾き、再現部の前では左手を2倍遅いテンポにして1小節分増やしています…」

(青柳 いづみこさん『ボクたちクラシックつながり…』から)と、多くの「付け加え」がありますね。卒倒するような

演奏かもしれません(「こっけん」ならぬ「こっけい」)。激怒する人も「今は」いるでしょう。でもこんな時代を経て、

「今」があることに気づかねばなりません。

ショパンの音楽から新たな「傑作」が創造されたら…と僕は感じます。「前向きな」聴き手にとっては、新たな楽

しみが増えるでしょう。そして、リアルな…等身大且つ現在形の…エピソードを、「創造者」と「重ね合て」聴ける

し、新たな「傑作」が生まれれば、再現専門の音楽家は「名演奏」を残そうとします。それでもやっぱり「原典」が

良い…と感じる聴き手も「出てくる」でしょう。僕は、その「流れ」に和的な要素が加わると面白い、と感じますが。

再現専門の「演奏」と「作曲」双方の訓練を受けて、高度に自己表現できる音楽家の果たす役割が、大きくなる

時代だと僕は考えます。

作曲家・ピアニスト村松 崇継さんは、ご本人はとっても控え目な人ですが、音楽史の中で大切な役割を果たす

音楽家のひとりだと、僕は信じています。

今回も長文過ぎました…笑い。

お読みくださってありがとうございました。

村松 崇継 Piano Sings X'mas 東京公演 2009.12.9 展開編 [コンサートやライヴで感じたこと]

僕は、「音楽の「創造芸術」…」と書きました。

しかし、「クラシック音楽」では、「再現芸術」という言葉を専門的に使います。加えて「追創造」という考え方、

捉え方で、戦後日本における知識の巨人、思想史の大家でもある丸山 眞男さんが論じています。

それは、中野 雄著『音楽の対話』(文春新書)に書かれていますが、ともかく、丸山さんを音楽愛好家として、

そして、聴き手として、大変優れたお人だったと、僕は読んで感じる傍ら、「再現芸術」と「追創造」というある

種の「受容」のあり方が、僕の腑に「完全に」落ちないのです。未だに。

こんな考え方もあります。

「ほんの少しでも音楽史を調べてみたら、のだめやホロヴィッツの方が「正統的な」演奏家だったことがわかる

でしょう。モーツァルトもベートーヴェンも、公開演奏会やサロンで、客席からテーマをもらって即興演奏をくりひ

ろげました。誰の即興が一番すぐれているか、複数の音楽家による即興合戦もありました。」

「ショパンのほとんどの作品は、即興演奏のあとで楽譜に記されたものです。霊感が降りたときのままになか

なか書き留められないので、何回も消しては書き、消しては書き…」

青柳 いづみこ著『ボクだちクラシックつながり-ピアニストが読む音楽マンガ-』(文春新書)より引用

それにしても、世の中本当に面白いです。

「ほんの少しでも音楽史を調べたら…」とはっきり書いて、まるで対極にありそうな考え方なのに、青柳さんの

本も、丸山さんの『音楽の対話』と同じ文春新書から出ているのですから…ね。

「クラシック音楽」をひとつの生き物として捉えたとき、非常に長いスパンでの「生老病死」があると思うのです。

あるいは「商品・製品・モノ」として見たとき、「導入」「成長」「成熟」「衰退」というサイクルも、見ようによっては、

できるかもしれませんね。とても多くの要素が複雑に絡み合っていますが…。「クラシック音楽」の現在は…、

「導入」ではありません。きっと。

「成長」も違うかな。「衰退」ではないけれど、「成熟」から緩やかな右肩下がりの曲線を描く「衰退」直前かな?

これは僕の感覚にしか過ぎませんが、考え方もマチマチ、論じ方も様々で、正確な「答え」を「定量的」に出す

のは困難を極めますし、答えを出したからといって、名曲が誕生するかは…?

ところで、

「デュパルによれば、即興の伝統はショパンの晩年、1840年代に衰えはじめました。大作曲家たちが傑作を

たくさん書いてしまい、その作品を演奏するための専門家が必要になったからです。19世紀から20世紀初頭

にかけて、多くのピアニストはまだ作曲をしていましたが、聴衆は、たとえばパデレフスキーの「書いた」曲より

もパデレフスキーの「弾く」ショパンを聴きたがったとか」(同『ボクたちクラシックつながり…』から)

なるほど! と僕は思いました。

この「即興が衰えはじめて」、言葉は悪いかもしれませんが、一種の「再生装置」としての「音楽家」の登場が

求められて…間をかなりすっ飛ばして…「ノイエ・ザッハリヒカイト」の時代。かくして音楽は「再現芸術」へ…

この間、何が起きたのでしょう? 戦争? 「産業革命」? ひとつも変わらないのは、音楽を聴いて「感動」する

人の「心」のあり方。「美しい」と感じる「感覚」。では、「心」とは何か? 「感覚」とは何か?

「再生装置」としての「音楽家」の役割が、もうそろそろ限界ではないか? と、ときどき感じます。…なぜって、

人間の「音楽家」より「本物の」再生装置が存在するではないですか? しかも、かなり便利に使えます。

僕は、こういう時代だからこそ「即興」が大切だと感じています。いや、「即興」などと上っ面なことを書いては、

いけませんね。そんなことは「本物の」装置もやり遂げる時代です。僕たちは、感情のある人なのですから。

(続く)。

村松 崇継 Piano Sings X'mas 東京公演 2009.12.9 序奏編 [コンサートやライヴで感じたこと]

「ショパンは8曲弾いた。この芸術家の作品は、形式上どれもみなよく類似し、各々の発想だけが異なっていて、

それが彼の楽曲を輝かしく価値あるものにしている。詩人として、まず何よりも心優しきショパンは、作品の詩情

を大切にする。演奏には驚くほど難しいところもあるが、メロディーは絶対に損なわれず、常にシンプルで独創的

に流れている。このピアニストの手の動きを見たまえ。いかに楽々とこの上なく優美な楽句を弾きこなし、鍵盤の

上を縦横無尽に動き回り、ピアノからフォルテへ、フォルテからピアノへと絶え間なく変化させていくことか!」

「こうして音のすべてが、ニュアンスのすべてが連続して繋がり、絡まり、別れ、結び合い、ついにはメロディーと

いう同じ目的に達してしまう様子にじっと耳を傾けていると、銀の鐘の下での妖精たちの溜め息が、真珠のような

雨音がクリスタルのテーブルに落ちるのが聞えて来はしないだろうか。」

『フランスの音楽』(1842年2月27日号)

エスキュディエによる、1842年2月21日に開かれたショパンの演奏会評

(ヴィルヘルム・レンツ著 中野真帆子さん訳『パリのヴィルトゥオーゾたち-ショパンとリストの時代-』より引用)

♪♪♪

Classical Music Cafeへようこそ!

僕にとって、村松 崇継さんの「Piano Sings X'mas 東京公演」は、当時の書き手によって記されたショパンの

演奏会を彷彿とさせるものでした。

もっとも村松さんは、お客さんから出された「お題」で瞬間的に弾いた即興や、アンコールも含めて17曲も弾いた

のですが。ところで…、

今の「クラシック音楽」の演奏会とは違って、当時のリサイタルは、分厚いプログラムや、何よりも、楽曲や作品の

解説がほとんどなかった。だから、論ずる者も、そして、エスキュディエのように書き記す者も、聴き手も、「解説」

による前提的理解を抜きにして、自己の感性や知識を最大限に働かせて聴き、どのように受容したか? それが、

当時における、音楽の「創造芸術」に対する鑑賞方法の「本質」だった、ということなのです。

僕は、「ある種」のショパン好きです。でも、今日の村松さんは、

「自分のコンサートでは、自分の作品しか今までやったことがないのです…」

と、トークされたように、ショパンの作品が弾かれたわけでは勿論ありませんが、村松さんを観て、聴いていると、

「ショパン」を感じてしまうのです。一部の名だたるショパン弾きの大ピアニストと同じく…ときにそれ以上に。

なぜでしょう?

(続く)。

21世紀のスタンダードがこの日から始まる [ご挨拶・ご案内]

「21世紀のスタンダードがこの日から始まる」と、タイトルをつけたコンサートをさせて頂きます。

出演されるのは、尺八の中村 仁樹さん、琵琶の塩高 和之さん、ピアノの菊池 智恵子さんです。

12月28日(月)19:00から。場所は、渋谷のタカギクラヴィアさんの松濤サロン。お一人様2,800円です。

お申し込みは、メイフィールド企画さんへどうぞ。![]() e-mailの場合ですと、misatomayfield2006★yahoo.co.jp (★を@にして送信ください)へお願いします。

e-mailの場合ですと、misatomayfield2006★yahoo.co.jp (★を@にして送信ください)へお願いします。

*件名に「2008年12月28日(月)申し込み」とされた上で、お名前、ご連絡先、希望人数などをご明記ください。![]() お電話ですと、048-951-8056(いしださん)048-951-8539(おおしまさん)にお願いします。

お電話ですと、048-951-8056(いしださん)048-951-8539(おおしまさん)にお願いします。

*12月7日(月)以降からお電話での受付が可能です。

*また、お電話は、なるべく10時~20時くらいの間でお願いします。

メイフィールド企画さんは、今回ご好意でお手伝いくださいますので、対応される方が不在の場合もあります。

その際は、大変恐れ入りますが、メッセージなどを留守番電話に残してくださると有り難いです。

お申し込みは、2009年12月26日(土)20時までにお願いします。

Classical Music Cafeへようこそ!

中村 仁樹さんの「尺八リサイタル」からもう4ヶ月が経ちました。

尺八とピアノの組み合わせの面白さを手短に書けば、「違う音程感による新たな音楽の可能性の広がり」でしょうか。

細かいことは、ご興味あれば当日のリサイタルの模様を書いた拙文をお読みくださるとして、もう少し説明をすれば、

「音程が合えば合うほど美しいとする(共鳴する)「西洋音楽」の発想とは、根幹から異なった音楽が目の前にあった」…

のです。ラ音(a)は、おおよそ435~445Hz(国際基準は440Hzです)ですが、1Hzの差は、同時に鳴らせば唸りで

すぐに「わかります」。きっとピアノと一緒に演奏している尺八の音程は、厳密には「合っていない」のです。なぜならば、

尺八は、竹を切っただけの楽器ですし、穴の位置を変えることができませんから…。

ただ、面白いことに「合う」「合わない」という機軸で聴くことを、尺八(和楽器)はやんわり拒否してくれるのです。これは

なぜでしょう? 「首振り三年」といわれるあの独特なヴィヴラートで、音程を「包み込んでいる」とも思えますし、和楽器

に対して本能的に独特な聴き方に・・・日本人であるが故に「そんなものだろうと」と勝手に脳みそが「翻訳」しつつ・・・

聴いている可能性もありそうです。というのも、あるオーディオ製品を聴く集まりがあったときのことです。ヴァイオリン、

ピアノ、オルガン、波の音などと並んで「ジブリの音楽を和楽器で演奏した」音源を聴いたのですが、音が割れている

ように聴こえた尺八に、これは具合が悪いなあ…と内心感じていたのですが、一緒にいた60歳代の女性客数人は、

「ジブリ和楽器音源」のときだけ「わあ、すごく良いわね~これ!」と、満面の笑みを浮かべ反応をしていたのです。

和楽器には、何か「包み込んでしまう」あるいは「極度の曖昧状態? になる」要素が、多分にあるのかもしれません。

ところで、今回からは「尺八とピアノ」という組み合わせに琵琶が加わります。

中村さんやメンバーと精一杯考えて悩んだ末の「結論」が、琵琶(塩高 和之さん)にご参加頂くことでした。

ちょっと考えただけでも、ウッドベース、ヴァイオリン、ドラム、マリンバ、チェロ、ハープ、フルート、クラリネット、箏・・・

との組み合わせがあり得ます。尺八+ピアノという編成に、これらの楽器を加える場合、それぞれにメリットやリスクも

ありますが、僕はなぜか「ピン」と来なかったのです。

琵琶が面白そうだなと感じたのは、この楽器が考え方によっては「和楽器の王様」だ…ということを知ったからです。

特に樂琵琶は、

「近世以前でしたら、樂琵琶がなんと言っても王様でしょう。

なにせ天皇かそれに近い人しか触れなかったような楽器ですので・・・」

と教えてくれたのは塩高さんでした。

つまり、

西洋楽器の王様ピアノと、

和楽器の王様琵琶との「2つの楽器の王様」と、

尺八の王子様による「和と洋」が「同居」したユニット。

なのです。

ピアノは、フェルトのハンマーで弦を叩くことで音を出しますから、弦楽器と打楽器の双方を兼ね備えた楽器です。

一方琵琶は、弦を擦(こす)ることもできますし、指ではじくこと(「撥弦」)もできる楽器で、その上、「音程」が独特です。

これに、息の要素の入った管楽器である尺八が加わることで、弦・打・管の3種類が、極小の単位で揃います。

ピアノの菊池 智恵子さんは、ボストン・ニューイングランド音楽院修士課程修了で、2005年5月に演奏優秀賞と併せて

ディプロマ取得している方です(つまり、指揮者・金聖響さんの「後輩」となるわけです)。

「音楽を良く聴かれて、その反応を即興で弾いてみせる」というその感覚がとても素晴らしい方です。ピアノ弾きは、実に

多くの方が(それこそ、クラシックからジャズ、ロックまで)いらっしゃいますが、僕が日頃大変お世話になっている大先輩

からのご縁を頂戴して出会ったピアニストが菊池さんです。

それから、当夜は「世界初と思われる試み」を予定しております。何をやるか?!

実は、ドビュッシーのチェロとピアノのためのソナタ(Sonate pour violoncelle et piano)を、尺八とピアノで演奏を

します。なぜそんなことをやるのか? その本意は、当日お越しくださった方に、まずは、お伝えしたいと思います。

「世界初?」にはそんなに拘りはありません(調べようもないので)。ただ、表面的な現象としては、成功か失敗かという

聴き方もありますが、それよりも大事にしたいのは、「歴史」という時間軸の中で、「弾き手」「聴き手」「繋ぎ手」が存在

しているのですから、三者が考えて、既存しなかった「音楽のスタイル」が派生されてゆく、萌芽が認められる…といった

ことを、お集まりくださる方々に「目撃」くだされば、と思っております。

以上、たくさん書きましたが、ある種特定の「聴き方」だと、「ごった煮」に聴こえる得る可能性がゼロではないです。

それは、音楽家たちが真っ先に感じたことでもありましたが、「非共鳴の融合」という世界になったとしても、音楽家は

同じ時代に、つまり「この世」でお互いに「同居」しているのですから、楽器も同じステージにのっても良いと思います。

幸い日本語ではMusicを「音楽」と書きます。「音を楽しむ」で「音をわかる」でもなく「音を判断する」でもなく…。

現代の日本は、洋の東西を問わず、そして、歴史を飛び越えて、とても多種多様な音楽に接することができますね。

そのような、環境下にあって「何かを「新たに」編み出す」という行為こそ、この時代のアーティストに求められていること

では? と最近強く感じます。

もしかしたら、50年先の「ピアノ・トリオ」は、「ピアノとヴァイオリンとチェロ」、「ピアノとドラムとウッドベース」と同じく

「ピアノ+尺八+琵琶」が定番になっているかもしれません。中村さんや塩高さんは作曲家でもありますから。

「尺八と琵琶」という、僕たち現代の人から見れば、何ら違和感のない和楽器の取り合わせ。でも、この2つの伝統楽器

の組み合わせで、邦楽の歴史上「初めて」作曲(『エクリプス』)をしたのは1966年、武満徹さんであったことに驚く・・・

つまり、お互いの楽器は「孤立した世界」であって、決して融合、ましてや合奏などあり得ない・・・一方、動画で紹介して

いる「古伝鶴籠」は、J.Sバッハとほぼ同じ年代の作品だそうで、何と革新性に富む音楽だろう・・・と、僕は感じます。

「21世紀のスタンダードがこの日から始まる」と良いです。

ご興味とお時間ありましたら、どうぞ、お足をお運びになってください。

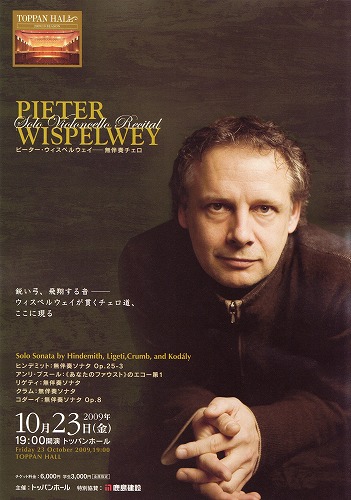

ピーター・ウィスペルウェイ 無伴奏チェロ・リサイタル 2009.10.23 [コンサートやライヴで感じたこと]

約300年前に作曲されたヴィヴァルディの作品を楽しく聴かせてくれたイ・ムジチの後は、

ここ50年~100年のうちに創作された…つまり20世紀の…作品ばかりが並んだチェロ独奏のリサイタルへ。

主役は、ピーター・ウィスペルウェイさん。1962年オランダで生まれたチェロの名手中の名手。

いろんな意味合いで面白い経験をしたと同時に、大いに考えさせられた。そして気づきもあった。

♪♪♪

クラシック音楽をみなさんに。Classical Music Cafeへようこそ!

結論的集約的意見は、音楽ジャーナリストの林田直樹さんが既にお書きなので、ご興味のある方は、こちらをご覧ください。久しぶりにお会いした林田さんは「もはや世界で1番のチェリストか…」と、熱く語ってらっしゃった。

さて、眼前に繰り広げられるウィスペルウェイの、見事な演奏を聴きながら、僕が考えていたのは次のようなこと。

まず最初に、あの人はどうしているのだろう?…

「あの人」とは、現代音楽を専ら得意としていたチェリスト、ジークフリート・パルム。調べてみるとパルムはもう2005年に亡くなっていた。ドイツのレーベルWERGO(ヴェルゴ)から出ていたアルバムには、リゲティのチェロ協奏曲、ペンデレツキのチェロ・ソナタ、それに当夜演奏されたヒンデミットのチェロ・ソナタ、12音技法の萌芽といわれる「チェロとピアノのための3つの小品」が収録されていて、当時にあっては大変な名盤だった。久しぶりに聴いてみようと思って、我が小さなCD棚に行けば見つからない…。きっとO君か誰かにあげてしまったのだろう。書いているうちに、そうそう、マット・ハイモヴィッツさんも思い出してきた。これまた当夜で演奏されたコダーイの無伴奏チェロ・ソナタや、ヘンツェの無伴奏チェロのためのカプリッチョなどを録音したアルバムを、20歳代で発表して脚光を浴びた。個人的なことを書けば、彼の弾き方のフォームといい、好きなセンスをしていたチェリストだった。それにしても、当夜のウィスペルウェイさんもそうだけれど、パルムもハイモヴィッツさんも、現代作品ばかりのプログラムで、独りステージに立ったことが何度かあるだろう。それは、きっと名演奏だったに違いない。そして、どんな聴き手がどんな受容をしたのだろうか?…と考えながら聴いていた。

ウィスペルウェイさんの音色は、強弱の濃淡は驚異的ではあるけれど、色彩豊富という趣ではないと感じた。基本の音色が同じ…ミケランジェリの調律をやった故・杵淵直知さんが「アシュケナージのあのベタッとした音が気になる。もちろん音楽の構成は素晴らしく、ベートーヴェンを通して自己の哲学を語るような面はあるが、どうもあの音色一色でその強弱の組合せにすぎず、感覚的なものが少ないように思えてならない…」(『ピアノ知識アラカルト』ムジカノ-ヴァ)と書いていたことを、ふと思い出した。世の中面白いものだ。そのアシュケナージの音色を多彩と感じる人もいれば、逆に、僕は多彩とでしか感じられない、ミケランジェリの音色が墨絵みたいだと感じる人もいる。これは、すなわち、弾き手によって音楽を全く変えてしまうのと同様、聴き手の頭蓋骨を含む耳の構造でも「変わる」ということを示唆する。まさに、音楽の芸術は聴き手の自己内で創造される側面があるのだ。正しい正しくない、上手下手で聴いているうちは、芸術を受容しているというよりは、「職人芸」(「職人」と書いたのは吉田秀和さんだった)」を眺める…いや音楽好きなら「愛でる」ともいうべきか…ようなものではないだろうか?もちろん「職人的要素」も「芸術」の一部ではあるのですが…。

ウィスペルウェイさんの演奏に初めて触れたのは97年だったか98年だったか。「オランダから大変な若手が登場してきた」というふれこみで届いた録音は、フロリレギウムと一緒に組んで演奏したヴィヴァルディの協奏曲を収めたモノ。僕は、ジャケットに写る若いウィスペルウェイさんを見て「ずいぶん挑戦的だな」と感じた。それは右手…詳細は書かずとして、ピッコロ・チェロと通常のチェロを使い分けているようだけれど、僕は、その必然性を聴く限りはそんなに感じなかった。ただ、非常に面白い、ちょっと聴いたことのないような拍節感が印象に残っているのと、先生のビルスマさんとも違う、つまり、既に活躍していたバロック・チェロの先人とも随分違う…特に音色…感覚があったことは覚えている。軽くないのに動きが俊敏。それは、当夜の用いられた1706年製ジョヴァンニ・バティスタ・グァダニーニからも同じ成分の音色を出していて、弦、弓、松脂、色んな要素が絡まって音色は仕上がるものだけれど、しかし、何というチェリストだろう!この人は、自分の音色を持っている!どんな楽器からでもはっきりと自分固有の音色を出す!あるいは、自分の好みを強烈に持った人だろうか?

聴きながら、もうひとつはぼんやり考えていたのは、西洋のクラシック音楽の「一つの」到達地点は何か?だった。

先週日曜日、尺八奏者の中村仁樹さんと琵琶奏者の塩高和之さんのリハーサルに立ち会った。目の前で演奏された琵琶は、五線譜では書けない…というより「一定の再現ができない」微分音ばかりを含んだ作品を奏で、同席していたピアニストの菊池智恵子さんは「虫か何かの音色みたい」「自然音のような…」「雷」と感想を教えてくれた。そこで、脳科学者・茂木健一郎さんが、ケンブリッジ大学に留学したときのお話しと、シンクロする。

…

「…つまり、僕がいくら『クオリア』とか言っても、イギリスは、要するに、ある意味では経験主義をつきつめていて、統計的な真理というものがすべてなんです。(略)何パーセントの有意差をもってこれこれのことが言えるみたいなことを言ったとする。というか、科学論文というのは、そういうのしかないんですよ。『ネイチャー』でも『サイエンス』でも見てください。グラフがあって、二つ山があって、この二つの間には統計的な有意の差があった、と。もうそんな論文ばっかりです。(略)『俺はクオリアの問題に気づいているけれど、おまえらは統計的な図表でずっとやっているだろう』と。(略)まあ、そういう戦いは今でも続いています。僕は、本当は、今の統計的真理に基づく科学なんて大したものじゃないと思っているわけです。100年とか200年、300年ぐらい経ったら、もう偉大なる迷妄の中にいたとうことが明らかになると思う(略)」(引用ここまで)

『河合隼雄と箱庭療法』(日本箱庭療法学会編集委員会編、創元社)より

直感的には、この日演奏されたヒンデミット(1895~1963)の無伴奏チェロ・ソナタ作品25-3の「活発な4分音符」や終楽章のピツィカート。民族主義者リゲティ(1923~2006)の無伴奏チェロ・ソナタでの「ディアロ-ゴ(対話)」。アメリカ人クラム(1929~)、無伴奏チェロ・ソナタ第3楽章の「循環的」様式の封印。コダーイ(1882~1967)、無伴奏チェロ・ソナタ作品8での、調弦を変えた重音とドローン(持続音)の巧みさ…など一つ一つは難解に見え聴こえるが、これらの芸術は「統計的に」再現可能の有意性が備わった思想に根ざした「芸術」であり、その範囲にいることが、琵琶と尺八による、日本の伝統的技術手法を用いた現代作品を聴いて、はっきりと明確に感じた。

だから、プログラムに載ったアンリ・プスール(1929~2009)「《あなたのファウスト》のエコー第1番」も、それから他の現代音楽の創造の担い手たちも、「統計的」枠組み(≒五線譜に基づく「再現音楽」といっても良い)からの脱却を試みようとした痕跡をあちこちに残す。脱却であるから、必然的に破壊的でもあり、あるいは、音楽にならない音による「諦念」の発露でもあり…これらは、一つの戦いともいえる。「時代劇に出てくる剣豪ヒーローが、正眼の構えから悪人どもを斬り捨てまくった…」と、林田さんはお書きになったのが、何かを言い当てているようで本当に面白い。

それにしても、五線譜に基づく音程表現(再現)が「統計的有意性」とするのなら、五線譜の線の間の行き交う琵琶の微分音は、クオリアのようなもの…だろうか? だが、その琵琶の音は、確かに聴こえていて、明らかに存在する。

いよいよ日本の音楽家たちも…たとえ五線譜に沿ったとしても、新たな流れを創造をすべき時機と感じる。それは、従来の和声に慣れ親しんだ耳では、新たな努力を要する特殊な音楽になる可能性すらある。合う、合わないという軸で創造するよりかは、同居させることを誰かが先駆けて始める必要があるのだろう。音楽文化の創造と継承は、近現代において西から東へという流れが確かにあった。これからは、東から西へ。ウィスペルウェイさんは、クラシックの枠組みから脱却しようとして、茫洋とした曖昧さに近づいた究極のチェリストのひとり…とはっきり感じる。アンコールで弾かれたバッハ無伴奏チェロ組曲第1番のメヌエットで、リピートを忠実に繰り返さなかったのが、やっとわかる気がしてきた。もう作法の枠から外れてしまったのだ。僕はそう感じた。

実に多くのことを、ウィスペルウェイさん独りで僕に投げかけてくれた歴史的リサイタルに感謝。

追記(2009.12.3)

(西洋の)「クラシック音楽」という表現について。

「音楽」という言葉ではあまりにも意味が広すぎる。広すぎて深すぎてちょっと困るくらい。

しかし、それは「クラシック音楽」としても同じ。時代と地域を縦横に駆け抜け積み上げてできた芸術だから。

だが、吉田さんは近著(といっても『レコード芸術』で掲載していたものだけれど)『之を楽しむに如かず』(新潮社)で、

こんなことを書いておられる。

歴史学者E.H.カーの言う「歴史とは過去と現在との対話だ」という考えが正しいとしたら、

「クラシック音楽における作品の演奏とは、楽譜と演奏家の間で交わされた会話にほかならない」・・・と。

ここでいう楽譜は、もちろん(西洋で派生した)「五線譜」のこと。

そして、この文化勲章受賞の音楽評論家が、わざわざ「クラシック音楽」という言葉を用いていることも興味深いが、

「クラシック音楽」・・・は、ここでは「再現芸術音楽」という意味合いで用いていると僕は思う。

広からず、さりとて狭からず、しかし、本質を突いて見抜いた表現だと思う。

でもね…、

一方で和楽器にも独特の「譜面」が存在していて継承されているのです。

ですから、(東洋の)対比として、西洋の「クラシック音楽」なのです。僕には、便宜上これ以外に書きようがないのです。

それにしても吉田秀和さんは本当に面白い。感心する。

自らの考えや感覚を平易な言葉でもって、実に多くの多面的示唆を、僕のような若輩者に与えてくれる。感謝。

長らくお休み頂いたブログも更新し始めるとしよう!

イ・ムジチ 2009.10.21 [コンサートやライヴで感じたこと]

「何か良いことがあったの?」

「いやぁ、ニコニコした顔をしているから」と妻がいう。

なるほど…そうだとしたら、その理由は、

「イ・ムジチ合奏団を聴いてきたから…じゃないかな?」と答えた。

♪♪♪

クラシック音楽をみなさんに。Classical Music Cafeへようこそ!

「大人の愉悦な感覚」を身体から発することのできる楽しい12人の音楽家たちが、イ・ムジチ。

みんな、「俺こそ世界一の男だ!」という顔と立ち居振る舞いでステージに立つ。挨拶なんて、ある男は椅子に手を寄りかけて、ある男はホール横のバルコニー席に視線をやり、ある男は後ろの観客からまずは丁重に…と、てんでバラバラ。個々が、それぞれめいめいに…なのだけれど、「音楽と聴き手に感謝と愛情を込めて」という根っこを同じにして、演奏を終えた後音楽家たちはニコニコ顔を聴き手に向ける。聴いている側も自然に笑顔が写し出される。

当夜は全て、ヴィヴァルディの作品が並ぶプログラムだった。2つのヴァイオリンのための協奏曲イ短調(RV522)では、ほんの少し猫背の、ちょっとキリストのような風貌のアントニオ・アンセルミさんが、ここぞ!というフレーズでは必ず、両足の踵(かかと)を上げて、うーんと背伸びをしながら弾く。もう一人のジャンルカ・アポストリさんは、肩幅の広い背の高い男で、左右に頻繁に揺れ動きながら弾く。僕は、二人はぶつかるんじゃないの?とハラハラしながら観ていると、ギッリギリのところで…二人は歩み寄り、ヴァイオリンの弾く形も確度も同じに…ちょうど二人羽織のような一体感も見せる。ときに二人の男は見つめ合い…真面目に(笑)…どこまでが、ユーモアなのか、真剣なのか…あるいは、個なのか、集団的調和なのか…今思い出してもほほえましい。だが、極めて上質な音楽を届けてくれる。

トスカニーニがイ・ムジチを聴いて、「世界一美しい室内合奏団」「完璧な室内オーケストラ」と絶賛することで、世界一流の演奏団体になっていったという経緯があるようだが…僕は、トスカニーニ自身がどんな言葉で何と言ったかは知らない…その「伝説」が生まれたのは、イ・ムジチが結成された1952年の話しというから、トスカニーニが記憶障害で引退を表明する2年前…つまりひとつの時代と音楽のスタイルを確立した、まさに音楽史に名前が残ると誰もが認める存在…であって、とにかく近代指揮者の巨人が出したコメントは、イ・ムジチの大きな後光となって光り輝く。

いま「光り輝く」と書いたけれど、イ・ムジチの出す「音」は、まさに、そんな感じ。

7代目のコンサートマスター、アントニオ・サルヴァトーレさんは、1704年のA.ストラディヴァリを使う。ヴァイオリン協奏曲二長調RV208「グロッソ・モグール」で、ヴァイオリンを独奏したマルコ・セリーノさんは1661年のN.アマティ。12人のメンバーうち6名がクレモナの銘器を使う。だから、最初のシンフォニアト長調RV149からして、乾いた艶やかかな音色が鳴り響く。あれ? サントリーホールって、こんなに良い音だっけ? と書けば少し大袈裟だけれど。ともかく、ホールに響き渡った音色は、金製のアンティーク・カフスボタンのように、とても柔らかな光沢を放っていた。

かといって、クレモナばかりの…非常に希少で高価な…楽器を全て揃えて弾いてみました、というひとつの趣味ではない。ここでは音楽を行うための「手段」として、銘器が用いられるにしか過ぎず、自分たちのカラーを出すために、最適な選択をしたまでという、至極真っ当な思想と背景に支えられたその音は、確かに光り輝いているけれど、贅沢で目を開けていられないような、そんなものではなかった。

これは、イ・ムジチの技術に対する考えも同じと感じた。十分に練達されてはいる。しかし、技術はあくまで音楽を奏でるための手段として用いる。技術が音楽を超えるような瞬間は少しもない。だから、イ・ムジチの音楽には、少し髪がたなびくほどの強さと、香りの良い風を身体に浴びるような気持の良さがある。

休憩を挟んで、プログラム最後に置かれたのは、もちろん「四季」。

イ・ムジチだけでも、1955年のフェリックス・アーヨ以来、もう6種類もの「四季」が録音されてリリースされている。それらは、豊麗な音が駆使されたロマンティークな香り漂う「四季」であったり、洗顔直後のキリリと引き締まった素顔の「四季」。あるいは、裏方の役目であったチェンバロに大きな焦点をあてた「四季」。オルガンを演奏の輪に入れてヴォリュームと厚みを出した…「四季」…かと思えば、次はリュートと一緒に線的美しさの魅力をかたどった「四季」。まるで、女性のお化粧やファッション・スタイルの変遷を眺めるような感覚になるが、加えて、ヴィヴァルディの時代の音楽には、即興性を孕んだ音を自在に奏でるという、瞬間芸的慣習が弾き手に要求される。そう、常に違うファッションで着飾ってみせるのがこの時代の音楽の本質。

当夜のは、豊かな自然美を感じさせた演奏。ファッションの国からやってきた音楽家たち。だから、どこからどこまでヴィヴラートをかけないとかかけるとか、寒々しい音を出すとか、肉厚の音色でちょっと粘るとか…は、もう感覚で身についている芸。いろんなスタイルの中庸を、自然体で豊かに表現したナチュラル・オ-ガニックな「四季」だった。けれど、もうひとつ感じたことは、美しい紅葉に目を奪われた瞬間、実は色は変化をし始めており、落葉に向かって刻一刻と時間が進んでいるという「儚(はかな)さ」。

それ故、僕は、当夜のイ・ムジチが奏でる「四季」に「感謝」の気持ちを持った。それくらいに、単に良い演奏を聴いたというよりも、偉大で豊かな自然に触れた…そんな演奏であった。

どっと観客を沸かせた楽しいMC(お話し)と一緒に演奏されたアンコールは、山田耕筰「赤とんぼ」を含めた3曲。

粋で旅芸人のような雰囲気さえ持ち合わせた音楽家たちに、集まった人たちは満足した。

そういえば「音楽家たち」をイタリア語でこう呼ぶ。

「I Musici(イ・ムジチ)」と。

「幻惑のフランス音楽」~フランクとプーランク~ 2009.10.17 [コンサートやライヴで感じたこと]

若い演奏家たちが、自分たちでコンサートの企画…プログラム、場所、出演者…を考え自ら演奏する。

音楽は他の芸術とは違って、「弾き手」と「聴き手」がそこに同居しなければ、芸術になり得ない側面がある。

国立西洋美術館にあるいくつかの絵画は、人に観られようが観られまいが、もう既に芸術作品。だが…、

楽譜や楽器を展示しても音楽芸術ではない。演奏家一人で弾いてもどうだろうか? 聴く者にどう届いたか…

その尺度が音楽の芸術だと僕は思うのです。その意味で、当夜の取り組みと活動は、良いことと感じました。

♪

クラシック音楽をみなさんに。Classical Music Cafeへようこそ!

1.プーランク:愛の小径

2.ゴーベール:ノクターンとアレグロ・スケルツァンド

3.フォーレ:子守歌

4.フランク:フルート・ソナタ(原曲、ヴァイオリン・ソナタ)から第1楽章と第4楽章

の4曲を、フルートの寺本純子さんと、当夜のコンサートをプロデュースした田中聡美さんのピアノで。感じたのは、人の魂に宿っている長所を伸ばして伸ばして伸ばすことが、まず大切かな? ということ。「お話し(≒MC)」をするよりもフルートを吹いてる寺本さんの方が、ずっと伸びやかで自然で本人らしさが出る気がした。透明で、すっと耳に届く音色で、綺麗な稜線を描くような旋律の扱いが魅力的。フォーレとフランクがよく似合っていた。

田中さんは、ゴーベールの「夕暮れから夜にかけての雰囲気」をうまく出していた。フランクも、1楽章副主題で指示される「はばひろく、ゆたかに(largamente)」の箇所における8分音符の大胆な扱いに、「おおっ」と感じ入った。

5.ラヴェル:悲しき鳥

6.ショパン:ノクターン第10番変イ長調作品32-2

7:F.クープラン:目覚まし時計、尼さんたち、修道女モニク

では、ピアノの高木梢さんが演奏。蓋が全開されたことがあるにせよ、ガラリと音色を変えてみせた高木さんには、既に自分の音楽世界がある人と感じる。当夜のコンサートからひとつ長所を挙げるとすれば、「お子さま大歓迎!!4歳以上入場可」とあったこと。「子供ができてからちっともコンサートに行けない」「行けるのは芝生でされる大音量のモノだけ」と嘆く人が僕の周囲にいる。子供を預ければその費用もかかるが、「未就学童児の入場はご遠慮」というのが、クラシックコンサートの常。極端に考えれば、就学までの6年間は、実演に触れることができないのです。当夜のような機会を提供すること自体良きこと。 実際、僕の後ろ側には、子供連れの家族がいたのだけれど、その子供が、高木さんの演奏姿を見て「目をつぶって弾いてるヨ」と親御さんに話しかけていた。

この日のプログラムは決して子供向けの内容ではないし、聴き手が演奏中に物音を出すことは、クラシックのコンサートの常に照らせば、ご法度以外の何物でもないのだが、僕は気になるどころか、「よく観察しているな」と逆に感心したほど。別の子供も、鍵盤の上で手が鮮やかに動くところを見ては「わあすごい」という表情を、隣に座る親御さんにみせる。弾き手と聴き手が能動的に「何か」を予め共有できていれば、新しい可能性のコンサートが生まれるのではないか? と僕は感じた。親御さんの中には「とにかく、子供が黙ってさえすれば良い」と、「自然な反応」にかえって心苦しく感じる人もいるだろうから。もちろん「反応」にも許容と限度がありますが…。

僅かなペダルで弾かれたF.クープランは、「もっと演奏されて、聴かれる(せめて、スカルラッティくらいに)べきではないでしょうか?」と提案された気分。面白い3作品を選んで聴かせてくれた。ラヴェルの「前奏曲」がアンコール。イ短調の手が込んだ短い作品から、大人のきらびやかな響きをピアノを使って表現する。

8.フランセ:クラリネットとピアノのための主題と変奏

9.プーランク:クラリネット・ソナタ

…は、新實紗季さんのクラリネットと、出演者の中で、ただ一人男性の小田裕之さんがピアノを。

フランセもプーランクも、クラリネットとピアノの二人の弾き手のセンスが、大きく関与する作品。小田さんのピアノは、とてもしっかりしていた。弦に回転を与えた低音。懐かしい響きのする中高音の音色。多彩な響きを次々と用いる。作品が進むに従い、小田さんの持てる力がだんだん披露されてゆくという具合。この秀逸なピアノの上に乗り、対峙したり、または、競ったりと…新實さんのクラリネットの魅力は、息の長い滑らかな音。プーランクでの、2楽章の深い切々とした詩情はとても豊かで、絶妙にコントロールされた最弱音が綺麗。真っ直ぐに突き進んだ感覚の3楽章は、聴いていて気持ちの良いもの。

出演者と作品数が多いと、先日のリヒテルの話を持ち出すまでもなく、どうしても、特別な印象が残りにくい。だが、みなさんの一所懸命な姿勢と、奏者に近い座席の設定が良い方向に働いた。それにしても、「幻惑」という言葉を、コンサートのタイトルにつけるあたりに、溢れた「エネルギー」と「センス」のようなものを感じる。

「幻惑」…そう!なぜ、ドビュッシーがなかったのかな? そんなことを感じたのは、僕だけかもしれない…。

あるいは、次に、取り上げられるのかな…?

(2009.10.17 倶楽部パソナ表参道)