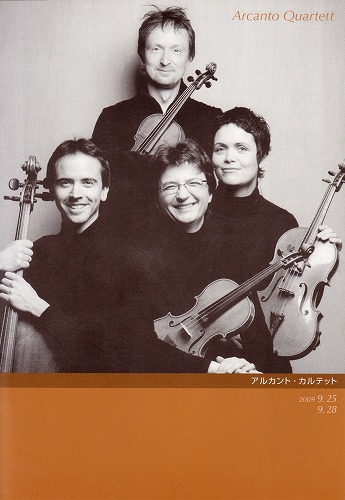

アルカント・カルテット 第1夜~夜はかくの如し~2009.9.25 [コンサートやライヴで感じたこと]

コンサートやライヴで感じたことは、なるべくその日のうちに書いておきたいのです。ですが…、

受け止めるのに時間のかかる内容だったり、あるいは、懸命の演奏にはこちらも懸命に言葉で言い当てようとする。

そうすると、書くのに時間がかかってしまって…時間の合間に一行一行書いてゆくという感じで…そのうち、

聴いたけれど、文章に残していないコンサートやライヴだらけになってしまいそうです(半分そうなりつつも)。

アルカント・カルテットという名前の弦楽四重奏団。王子ホールに出かけて良かった! 素晴らしい一夜!

クラシック音楽をみなさんに。Classical Music Cafeへようこそ!

1曲目はドビュッシーの弦楽四重奏曲ト短調。

この作品は、後日書かさせて頂く予定の、文筆家でピアニストの青柳いづみこさんが企画された「エドガー・アラン・ポー生誕200年記念、 ドビュッシー未完のオペラ『アッシャー家の崩壊』をコンサート形式で上演!」のプログラムでも、真っ先に演奏されていたのです。注目の若手、クァルテット・エクセルシオの弾くドビュッシーも悪くなかった。ただ、どうしても(自分の「理解」を助けるために)、この日のアルカント・カルテットの演奏と比べてしまう…

アルカント・カルテットが奏でるドビュッシーは、より多層的。そう書くと、堅牢な建築物をイメージさせてしまうかもしれないです。でも、開放弦を使って弾く箇所が、絃と絃の間から風や空気が抜けてくるような勢い…それも柔らかな…があって、ふわふわとしながらも、いくつかの光りと影が、巧妙に折られながら進んでいく。第1ヴァイオリンのアンティエ・ヴァイトハースさんは、扇情的な表現を極めて際どく使う。その向かいでチェロの名手ジャン=ギアン・ケラスさんは、音程をギリギリまで、これ以上なら「アウト」のすれすれまで、こちらも際どく、それでいながら静かに…「クール」ではなくて、ケラスさんの中には温かいパッションがある・・・使ってみせる。

ドビュッシーは『ペレアスとメリザンド』以外に、完全な形ではオペラを仕上げることができませんでした。僕は、詳しくはその理由をわかっていません。でも、Op.10という作品番号を(僕は、これまでに破棄した作品を、「吸収合併」する意味合いでこの番号をつけたのだと思う)、わざわざ与えられたこの弦楽四重奏曲の、とりわけ第2楽章を聴くと、4人の登場人物からなる「小さなおしゃべりオペラ」とでもいったら良いでしょうか? ともかく、ピツィカートが喋る喋る。それは、早口だったり、雄弁だったり、時おり、うわごとも…音楽で語り尽くしている…と感じた瞬間、未完のオペラ『アッシャー家の崩壊』上演風景が、目の前にシンクロ…

ドビュッシーにとっては、意味のある言葉が、かえって音楽を創造する上で邪魔だったのかもしれないな、と、僕はアルカント・カルテットの弾くピツィカートを聴いて感じた。それくらい音楽に、いやピツィカートだけで語らせることの充実さといったら!聴き手に余すことなく伝えることに成功していたこの日の演奏は、単に名演という枠を超えている。

ところで、『アッシャー家の崩壊』を、ドビュッシーが仕上げられなかったその理由については、青柳いづみこさんの『ドビュッシー 想念のエクトプラズム』(東京書籍)に詳しくあります。興味ある方はぜひご一読を。

2曲目のデュティユーの弦楽四重奏曲『夜はかくの如し』(よろしければ添付の演奏をどうぞ)。

アンリ・デュティユー(1916~)は、フランスの20世紀後半~現代にかけて代表する作曲家。かつて「現代音楽祭」を聴きに行ったときのこと。アンリ氏作曲のヴァイオリン協奏曲『夢の樹』の初演を聴いたのだけれど、偶然、僕の座っていた席近くに氏がいて、正装でもないその服装の、クラシックなスタイルなのにおしゃれな着こなしが、まず印象に残る。演奏後、聴き手たちから拍手を浴びていたその姿を思い出します。もう20年以上も前のことですが。2007年には、サイトウキネンフェスでも小澤さんの指揮で世界初演(『時間 大時計』)がされていて、アンリ・デュティユー氏は、結局、何かと日本と縁が深くて、親しみあるフランス音楽の大家のひとり、という存在。

『夜はかくの如し』と名づけられたこの作品は、フラジョレット、ピツィカートが多用され、ポルタメントがときどき顔をのぞかせながら、コルレーニョ、スル・ポンティチェロがスパイスのように使われる作品。しかし、こうやってドビュッシーの弦楽四重奏曲と並べて聴いてみると、デュティユーが、ドビュッシー音楽の「継承と創造」の優れた担い手であったことを、僕は強く感じた。ドビュッシーの弦楽四重奏曲のモティーフとリズムにも似た素材が、巧妙に隠されていた…それは、もしかしたらなのだけれど…そんな風にも聴こえて面白い。他所では、アルディッティ弦楽四重奏団が、優れた演奏をCDに残しているけれど、こちらは音の起伏がより激しい上に、かなりの技巧的余力を持って提示される。それにしても、7楽章の構成といい、タイトルといい、決して明かされることのない秘密のにおい、神秘の香りが、ぷんぷんと漂ってくる。

プログラム最後の曲は、メンデルスゾーンの弦楽四重奏曲第6番。

1847年、38歳でその短い生涯を閉じたこの作曲家は、同年5月、4歳年上の有能なピアニストにして作曲家、そして、何よりも良き理解者・支援者であった姉(ファニー・メンデルスゾーン)の死に接する。伝聞では、メンデルスゾーンは、神経衰弱を起こすほど落胆して、11月4日、とうとう帰らぬ人となる(死因は脳卒中とも、くも膜下出血とも。ときどき酷い頭痛を発症していたようで、遺伝に起因するのでは? と指摘する人もいる)。そんな時期に創作されたのが、6番の弦楽四重奏曲。この作品をどう捉えるか? どう感じるか?

「遺言」? 「死への恐怖」? 「姉への追悼」?

ひとつだけいえるのは、風景を天才的に描写してきたそれまでの作風とは全く異なり、音楽は外側から内なるものと向かっているということであって、内側の先は「死」。それは、人が与えられる最期の仕事ともいえる。メンデルスゾ-ンは、この年、オラトリオ『エリヤ』から続いて『キリスト』や、『ローレライ』という名のオペラも手掛けている。それらは未完に終わったけれど、この弦楽四重奏曲の6番だけは、死の渕にありながらともかく生まれた。

メンデルスゾーンのもうひとつの顔は、バッハ『マタイ受難曲』の復活蘇演という歴史上の事実。それもバッハのオリジナルではなくて、メンデルスゾーンが手を入れた版によるものだったことは良く知られるところ。僕は、この最期に書かれた弦楽四重奏曲で頻繁に登場するトレモロを聴くたびに、『マタイ』の「すると見よ、神殿の幕が上から下まで真二つに裂け」で、エヴァンゲリストが語る傍らで通奏低音が弾く「地震」のトレモロを感じる。

メンデルスゾーン版による「地震」の描写を、磯山 雅さんは次のように書かれる。

福音書記者の描き出す天変地異の情景は、きわめて激的な印象を、われわれに与える。しかし、バッハはそれを、わずか二段の楽譜に封じ込めた。すなわち、テノールの語りと、通奏低音である。バッハは音の力に頼らず、知的な伝達を通して聴き手のイメージに訴えることにより、ロマン派のオラトリオにも劣らぬ、激的なイメージを喚起しているのである。メンデルスゾーンが《マタイ》の蘇演を行ったとき、彼はこの効果を不足に感じたらしく、通奏低音のパートの弦をユニゾンへと拡大した。この伝統は、例えばメンゲルベルクの録音にも踏襲され、地震はあたかも、轟然とした咆哮を聞くかのような音量で再現されている。(引用ここまで)『マタイ受難曲』(東京書籍)より

この夜のメンデルスゾーンの演奏が素晴らしかったのは間違いない。僕は、せいぜいpp(ピアニッシモ)までしかないスコアで、極限の弱音が用いられる…それはとても激的な効果を生み出す…演奏は、それはそれで、悲しみに明け暮れ、のたうち回る人間の激情を直接的に露にしていたけれど、『キリスト』という名のオラトリオから弦楽四重奏曲に「想い」を託し、死を受け入れる者の静かな諦めといった風情は、縁遠かったかな? と感じた。

アンコールは、ブラームスの1番の弦楽四重奏曲から第3楽章。ブラームスの音楽は、透かし彫りの重ね合わせの妙技で歌を作っていくような趣きがあるけれど、それを見事に、しかも浮遊感すら伴って表現した演奏。タベア・ツィンマーマンさんのヴィオラも大いに切々と鳴る。これ以上何を望めましょう?ラヴェルの弦楽四重奏曲から第3楽章にも会場は沸く。

第2ヴァイオリン奏者のダニエル・セペックさんは、ステージから奥へ引っ込むときの順番は、いつも最後。名手ケラスさんが率いるカルテットであることには間違いないけれど、セペックさんは「積極的に」支える役に回ろうとする。立派な大人のカルテットになっていくんだろうな…そんな予感と期待を持てた一夜でした。

第2夜は、「エナジー」と称して、9月28日(月)に銀座の王子ホールで開催される予定です。

響和堂プロデュース 邦楽コンサート Vol.1 「 和の煌めき 」 [コンサートやライヴで感じたこと]

チラシ画:鳥居 礼さん「宇治橋(伊勢神宮)」

天から生を授かり 死して故郷に帰るまでという 人と人との一生の物語を

声 太鼓 尺八 箏 琵琶 ソプラノ(声楽) 三絃…という媒体を通して

7幕からなる ひとつのオペラに仕立てた それが「和の煌(きらめ)き」だった

あの日から1週間経ち やっと 起きたことの全体を 僕は 受け止めることができている

それにしても人は素晴らしい 弾き手と聴き手の間で 蝶番のように存在する「つなぎ手」がいた

その存在によって あらたな芸術を生み出すことの うれしさ たくましさ うつくしさ たのしさ

企画構成の響和堂・仲村 映美さんに そして 参画された人全てに 感謝をしたいのです

プログラム表紙画:鳥居 礼さん「橘」

OPENING(序)は、「天のあわ歌―ホツマツタエより」。歌と作曲はMisaChiさん。ベルカントとは異なる、地声の魅力とも表現したら良いでしょうか。聴き手の「耳」にではなくて、「胎(はら)」に届くような声で、日本神話に登場する、国産み・神産みをおこなったイザナキ・イザナミの「天のあわ歌」を。歌から生命を宿した生々しい「息」を感じました。

「燦 San」(大太鼓:壱太郎さん)

幕が上がり、三尺三寸(直径約1メートル)の大太鼓の前に一人の男が、筋肉の引き締まった背中を観客に見せてじっと立つ。大太鼓の皮が張られた面を、日の出のように見立て演奏されたのは、壱太郎さんの作曲・演奏による「燦 San」。西洋の大太鼓にはない引き締まった音色が神々しく地響き、燦燦と輝く陽光を浴びて身を清められた…そんな感覚。それでいて「声」の次ぎに古い「打楽器」を登場させて、歴史の歩みも「つなぎ手」は描く。

「颯 Sou」(桶胴太鼓:壱太郎さん、尺八:岩田 卓也さん)

尺八の岩田 卓也さんが加わって、馬頭琴で演奏されることの多い「ガダ・メイリン」を。編曲は壱太郎さんが受け持ち、楽器も大太鼓から桶胴太鼓へ。陰陽の世界を映し出す照明にも唖然。だけれど、最も感銘を受けたのは、尺八という楽器の息吹。名ピアニスト、マリア・ジョアン・ピレシュが、NHK「スーパーピアノレッスン」で、芸術家の生徒たち(子供から学生まで)に語った…「世界で最初の音は神様の息でしょう」…という言葉、僕は、あのシーンにとても感銘を受けて、ああやって芸術家たちは醸成されて、何年もかけて「理解」というより、教えを心に宿すとでもいったら良いのか…ともかく、尺八の中には「息」という魂が宿っていた。太鼓も心臓の鼓動のように「生き」ていた。

「花のように」(二十五絃箏:中井智弥さん、尺八:岩田 卓也さん 5:55あたりから)

二十五絃箏の中井 智弥さんが自作の「花のように」を、舞台下手(しもて)で弾く。舞台は余白が大きく残される。その余白には、花をイメージする照明がされ、まるで、ひとつの庭と化す。それにしても、二十五絃の箏とは、なんと可能性の秘めた楽器だろう! 「花のように」は、なんと美しい作品だろう! 中井 智弥さんは、なんと繊細な才能の持ち主だろう! 尺八の岩田さんが加わって、フィンランド、カレリアの子守歌「ピウパリ・パウパリ」を極めて細やかに聴かせる。「道成寺」では、「恨み」「悲しみ」という情念を、うねりをもって体現。鐘入り後、観客はひと休みへ。

日、陽、火、がテーマの中心であった前半から、後半は月に。「Lunarian Dance ルナリアンダンス」は、かわじかわ まりこさんが、舞台に映し出された満月を背に舞う。それは「道成寺」で感じる恐ろしさとは正反対の静けさ。根底にはどちらも人としての同じ「情」があるのに、こちらは優しく月に舞う。音楽は楽琵琶塩高 和之さんの曲。塩高さん自ら舞台に立ち、7~8世紀頃に中国から伝来された楽琵琶を奏でる。四本絃は、遥か遠くのシルクロード(絹の道)まで投げられ、現代と古(いにしえ)人の心象風景を、音で結ぶ。儚さ(はかなさ)は、尺八の中村 仁樹さんが吹く。

「まろばし…尺八と琵琶のための」(琵琶:塩高 和之さん)

「まろばし…尺八と琵琶のための」は、とても厳しい音楽。「まろばし」とは剣道の極意だそうで、舞台で演奏する二人の「心」「技」「体」あらわにする音楽といっても良い。武道において、精神的に純度の高い試合(というものがあれば)は、勝敗という次元を超える気の境地を楽しむのだろうか? 奏者によって変化する…即興がある…塩高さんの作品は、もっと知られて良い、もっと演奏されるべき、日本のある分野を代表する音楽だと僕は感じた。

「月によせる歌」では、森島 広子さんのソプラノ、山名 玲璃さんの十七絃箏、中村 仁樹さんの尺八・編曲で、「朧月夜」「うさぎ」「荒城の月」、ドヴォルザークの歌劇「ルサルカ」から「月によせる歌」といった、月をテーマにした歌が届けられる。艶やかな着物姿の森島さんの声は、宇宙(そら)の彼方に浮かぶそれではなく、間近にはっきりとした巨大な満月が、明るく照らしてくれるかのよう。聴き手たちは、明々、それぞれの中で月に想う。山名さんの弾く十七絃箏が、縦横に活躍したドヴォルザークの邦楽器伴奏版は、世界初演のはず。唱歌からオペラアリアまで、と簡単にいっても、実は意匠が凝っている。満月で跳ねるうさぎたちを、楽しく見た感覚もありて、ENDINGは…本日の演奏者全員が舞台に再び登場して、日本橋劇場に集まった人々と一緒に「うさぎ追いし かの山~」を歌う。「響」という字は「郷」の「音」と書く…という説明がプログラムに。だから響和堂さんがプロデュースされたコンサートの締めくくりは、「ふるさと」なんだと。伊勢神宮に参った弾き手と聴き手とつなぎ手は、また、それぞれの故郷に帰るのでした。

クラシック音楽をみなさんに。Classical Music Cafeへようこそ!

クラシック音楽をわかりやすくお伝えしようと「Classical Music Cafe」は、巨匠の名盤を、できるだけシンプルな文章で解説をしたり、映画や本に登場したクラシック音楽を、お洒落に美しく紹介したり、誰もが知るようなクラシック音楽のアーティストのエピソードを、親しみを持たせて書いたり…と、そんな考えを持って、僕は始めました(それは骨の折れることなのですが)。ただ、その中で、最も大切にしたいのは、音楽を外側から見ただけで、ああだ、こうだ、と書くことは、あんまりしたくない。なぜなら、そういった行為を、やればやるほど音楽から聴き手が離れていくようなできごとを経験したからです。それから、音楽家を「モノ」として見ずに、「人」(生命)として、どのような役目意義があるのだろうか? そんな見方を、わかりやすくお伝えできればなと感じて、僕は書いています。

前回紹介した中村 天平さんについては、「ダイナミック」「パワフル」という感想があるでしょう。ですが、彼は、今の世の中になぜ登場してきたのか? なぜ、ここまでやれるのか? 僕は、天平さんについては…「再現芸術」として発展しつくした感のある「クラシック音楽」が、創造芸術として回帰するかのような…という「存在目的」を書きました。無論、それは彼のみで成しえるようなことではない、と思いますが。

もし、創造芸術として「回帰」するのならば(それは良い悪いの問題ではなく「時」の潮流ともいうべきでしょうか)、「再現芸術」時代に移り変わる以前の、創造芸術全盛だった時代とは、明らかに違う背景があります。それは、西洋の古典(クラシック)音楽が、現代では世界規模で爆発的、均等的に広がったことと、特にこの日本で、なぜ? というくらいオーケストラが、プロ・アマ含めてが数多く存在していて、それを支えるに十分な音楽家を常に輩出していることと(「聴き手」も十分な数がいる、と書くのは躊躇しますが)、世界的に本当の意味での一線で活躍する日本の音楽家がいることと、そして、こういう日本にも…日本に限らず…固有の伝来の音楽があって、今も生き続けている…点です。そこが、かつての西洋における「創造芸術」全盛時代の取り巻く環境と、かなり違う。

数十年かけて、クラシック音楽自体がこれから「発展」しようと動き出すとき、創造の担い手たちは、各国に存在する固有の伝来音楽の影響を受けないわけにはいかない…見えかけ上では、創造芸術全盛であった時代に「回帰するような」形をとっても…と、僕は感じています。それは、ショパンにしても、彼の魂に継承された伝来音楽の影響を、直接・間接に受け結晶化させていった(マズルカなど)ことで、わかるというものです。

そういった視点で、「次世代のクラシック音楽」について思いをはせたとき、邦楽器、邦楽を中心としたコンサートについて、何かを見出し感じるのは、これは必然だと僕は感じます。「こっちはクラシック音楽。あっちは(純)邦楽。関係ない」とは、済まされない日が、はっきりとした形で、訪れるのだろうと思う。ですから、このブログで取り上げた次第なのです。実際、この日の演奏家たちは、個人差はあれど、邦楽では型破りの形式だったこの会に、未来につながる何かを、音楽家らしく直感しながら、語るのを僕は聞いたのですから。

そのうち、尺八とピアノと琵琶のためのトリオを、「ソナタ形式」で創作して自ら演奏する人が出てくる。いや、独りで完全世界を創ってしまう琵琶にこそ、バッハの無伴奏のような「形」のある作品が与えられても良いはず。いえいえ、あの大太鼓と、音楽表現手段のひとつの完成形といっても良いオーケストラで、「協奏曲」があれば面白い。

僕は、新しく開発された二十五絃の筝なんて聞くと、とてもわくわくします。かつて、ヴィオラ・ダ・ブラッチョ、ヴィオラ・ポンポーサ、ヴィオラ・ダ・スパッラといった、「変則系」ヴァイオリンに属するこれらの楽器が登場してきた、かつての時代を彷彿とさせるからです。二十五絃箏では、左手で手前の絃をグリュッサンドすると、「人の声」に似た音色を発する。その「声」は、うめき声、囁き声、女の声、男の声…様々。その「声」を聴いたとき、真っ先に思い浮かんだのが、黛 敏郎さんの『涅槃交響曲』で聴くことのできる「梵鐘」のあの響きなのです。黛さんは、芸大を出た後、パリ音楽院に留学するも「失望」して1年で退学。その後、NHKの電子音楽スタジオで、梵鐘の「極めて複雑な音程を持った」響きを、スペクトル解析してオーケストラで再現した『涅槃交響曲』を作曲したのは、29歳。時代は1958年。

黛さんの存在は、何か始めから正統的なクラシック音楽の延長線上にいる作曲家…刺激的で、創造的ではあるけれど「型にはまった」…という風に、見てしまう人が、今は意外に多いかもしれない。しかし、ジャズから一時期影響を受けていたし…あの時代の作曲家のほとんどはそうだった。今の創造の担い手がロックに傾倒するのと同様…TVで耳にした人が多い「スポーツ行進曲」(別名ジャインアト馬場のテーマ)も作曲している人なんです。奇しくもスポーツといえば、「Get Sports」(テレビ朝日系列)のオープニングテーマ「ameno」では、アレンジとピアノを天平さんが参加。次世代に向けた何かを創造しようとする人たちが、似たような道を通っているように思えて楽しいけれど。

西洋のクラシック音楽が、次世代の音楽に向けて「発展」(何か良い表現はないでしょうか?)するとき、それが日本の中でとどまるのではない、世界に向けて精神的影響を与えるような、そんな音楽芸術を創造する鍵は、「邦楽界の星たち」が握っているといっても過言ではないと僕は感じるのです。

…「創造と継承」このバランス感覚を持ち、次世代を見つめる目を持ったものが本当の次世代スタンダードになると思っています。ただの前衛、ただの保守では先生と呼ばれて終わってしまう…とは、ある先輩音楽家の言葉。

新しいと思っていた音楽が、実は世界が違うというだけで、既に使い古されていた内容であったり、古いはずの音楽にとてつもない革新性が潜んでいたり…ともかく、東西南北、国内外、現在、過去の「最高」に触れて、それでいながら、自己を通してのみしか成しえないことを、絶え間なく創造してゆくことが、きっと大切なのだろうと感じます。

何かとんでもない先を迎えるような話しを書いたけれど、吉田 秀和さんは、昭和36年、次の指摘をしていた。

(略)

私は、全く伝統的な日本音楽の道を歩いてきた人から本当に新しい創造が望まれるかどうかには多分に懐疑的である。ここでも私は予言と早計は慎みたいと思うが、しかし、私の若干の見聞からすれば、日本の音楽はあまりにも長い間世界の音楽文化の歩みから孤立していたので、特殊性はたしかに保存されているが、閉鎖的で発展性のない瑣末主義的な工夫が圧倒的に強くなりすぎてしまったのではないかという気がするのである(引用ここまで)。

「伝統的発想法と芸術―現代音楽の課題と方法」(白水社『吉田 秀和全集』3巻に所収)より

今の「邦楽界の星」たちは、はじけたように他のジャンル(ジャズ、ロック)へ興味を持って飛び込む。そのこと自体は、実は、吉田さんが着目した考えからすれば、決して「新しい」ことではなく、「芸術家」なら当然の行為。殻をわって、違う殻に入って、また殻をわってその先に!… きっと本当に新しい創造が望まれるのでしょう。その創造がなされたときにこそ、生き残った古典たちも鮮やかに現前に帰ってくると、僕は感じるのです。

そのような創造と継承の担い手こそ、僕は、心から応援をしたい。

この拙文を出演者とつなぎ手の皆さんに捧げます。読んでくださりありがとうございます。

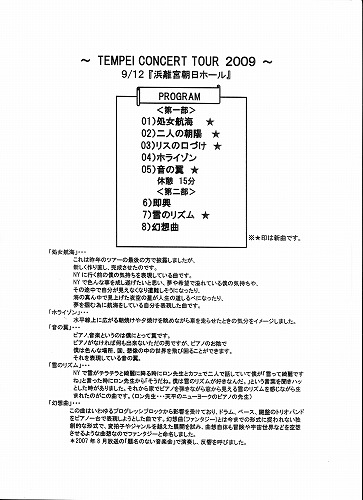

中村天平、TEMPEI CONCERT TOUR 2009.9.12 [コンサートやライヴで感じたこと]

以前皆さんにご紹介した中村天平さんのコンサートへ(2009.9.12浜離宮朝日ホール。過去記事はこちらへ)。

いつものクラシック音楽のリサイタルと違って、TVで見たことのある芸能人がお客としてあちこちに。

クラシックなら、静かで行儀良いはずの開演前にひそひそと声が。リストが開いたリサイタルのときもこんな風?

今創造された音楽が、今を生きる聴き手を伝わって歴史に刻まれていく。まさに、同時代の音楽として。

音楽そのものが大好きな人にぜひ聴いていただきたい、アーティストの一人です(ツアー日程は→ココです)。

浜離宮にある朝日ホール。僕にとって、このホールでの一番の想い出は、オリ・ムストネンという頭脳明晰で大胆な演奏をするピアニストのリサイタルでのできごと。築地市場に近い、つまり海がすぐそこの場所に位置するこの会場で、リサイタル中に地震を経験した。それも、海側から「ゴーッ」という恐怖の地響きを伴って、とても揺れた。ムストネンが弾くピアノも舞台上で揺れた揺れた。それでも彼は演奏をやめなかった。いや、鍵盤を抑えながらしがみついていたのか。でも明らかに動揺していた。弦も切れた。余震もあった。少ないお客が、僕も含めてちょっと騒然とした。

今日の中村天平さんのコンサートは、そんな浜離宮のホールでの苦い想い出を、吹き飛ばしてくれた。

赤いTシャツとジーンズ、スニーカーで現れた中村天平さんは、いきなりマイクを持って喋りだした。「『つばさをもがれたとり』(翼をもがれた鳥)というタイトル(イメージ)で即興演奏をしたい」と。プログラムにない作品でスタート。顔つきがいつもと違う。何かイメージが降りてきたか? ショパンは、内輪の音楽会で、突然、即興演奏をしたに違いない。そんなことを連想させる楽しさを僕は感じる。音楽は楽譜が先か? 音楽が先か? 音楽が先に決まっている。

左手から始まる曲は、(僕自身の理解を助けるために)敢えて書けば、サティ「グノシェンヌ」のような雰囲気。どこかシュールで、暗闇の中を飛ぶ一羽の鳥。不協和と協和、動と静、希望と諦めで音楽を織りなしてゆく。途中僕は、「いつまで即興が続くのだろう?」と無用の心配をして「はっ」と気づく。鳥が翼をもがれ、ゆっくりゆっくりと、旋回しながら落ちゆく様子を彼は音楽で描いていたことに。鳥は最期、海に吸い込まれ…地球に還る。そして『処女航海』へ。

希望と躍動感に満ちた作品が『処女航海』。冒頭の即興が「死」あるいは「生贄(いけにえ)」もしくは「孤独」が、その音楽の核ならば、こちらは「生命の飛翔」。だが、それを上っ面な音楽で表現しない。絶望…いや、立ちはだかる大きな壁。その壁を必ず乗り越えてやる! という「覚悟」を、音にすることを忘れていない。「天平節」が随所にちりばめられて、決意のff(フォルテッシモ)で、音楽を終える。

『二人の朝陽』は、夫婦の朝。朝起きて、会話するともしないとも…「おはよう」ぐらいはして…でも、心は完全に通いあっている夫婦。花へ水をやったり。窓を開けて空気を入れ換えて…何気ない幸せに満ちた、二人の日常風景を音楽として描く。いたって穏やかな旋律とピアノの音色が、集まった聴き手に溶け込み始める。次に演奏された『リスの口づけ』が…気の利いたことが書けないけれど…甘さいっぱいの親密なメロディーで、最初の即興作品で、身構えるしかなかった聴き手たちの緊張が完全にほぐれる…そんな空気を、僕は感じた。

『ホライズン』も、先の『処女航海』も、作曲家自身による解説が書かれているけれど、その『ホライズン』。オクターブの最速連打によるffの後に訪れた静寂さ。そに現れたのは、余りにも大きい、大き過ぎて「畏怖」を感じさせる太陽。焼けつくような光線…そこを、僕は気に入った。『音の翼』は、ご本人が書かれたプログラムから借りると、「ピアノ、音楽というのは僕にとって翼です。ピアノがなければ何も出来ないただの男ですが、ピアノのお陰で僕は色んな場所、国、想像の中の世界を飛び回ることができます。それを表現している音の翼」。

休憩を挟んで、「夏」の雰囲気をテーマに即興演奏。「夏が大好き」な中村天平さんは、「夏が終わるとすぐに次の夏がやってこないかな」と思う。そんなことを聴き手に話しかけて弾き出された即興演奏は、山々の静けさ、木々の息づかい、人を優しく見守る空…を表現した静寂な雰囲気で会場をまず包む。清流に泳ぐ山女(やまめ)とか岩魚(いわな)といった、鱗のきれいな川魚たちと遊ぶ風景を通り過ぎて、空は曇り、元気良くさえずっていた鳥たちは、もうそろそろ別れを告げる声に。いつまでも、いつまでも続く落日の景色をゆっくり丹念に弾き、夜のきらめく星空を、最後の最後まで、夏が終わるのが心から惜しいように…弾く。

『雪のリズム』。クラシック音楽好きならば、ドビュッシーの『子どもの領分』から『雪は踊っている』を想起するに違いない。僕が、この『雪のリズム』を聴いて感じたのは、50年後にいるはずの、ミケランジェリのような存在のかつての大ピアニストが、この作品を取り上げて、どのような解釈を与えて演奏をするのだろうか? ということ。50年後は、僕はギリギリ生きているだろうか? きっと、その歳ならば、聴覚もかなり衰えているだろうけれど、作曲家自身の演奏と比べることのできる楽しみ…未来にそんな可能性があることに…を、僕も、今日集まった聴き手たちも、得たことに静かに感謝。

『幻想曲』。やがて、2番、3番の『幻想曲』が、これから将来、出てくるに違いない。中村天平さんを1年前に聴いたときよりも、音楽がとてもとても大きくなっていたから。それに、本日のベーゼンドルファー、とても貢献していた。

『一期一会』と『フレイム』がアンコール。その後、聴き手とのトークを楽しむ時間がセッティングされ、いくつかの質疑応答の後、天平さんのファンだという76歳の母親を連れて来られた親孝行な方が「母のために何か言葉をかけてください」といえば、「では音楽で応えます」と。アーティストとしての生き様、芸術のありよう、音楽をつかった表現は、「間違った」「正しい」が機軸になってしまった「今の」クラシック音楽の世界では、なかなか出会えない楽しみのひとつではないだろうか? 自身の母親と重ね合わせて、感涙する人もいた。静かに聴かなきゃダメではなくて、静かに聴かざるを得ない状況…それでも咳でむせる人がいた。それは心身の強烈な変化が起きているのだろう。本当に仕方のない、つまり生きている証…がそこにある。そして、大げさに書けば、それは、再現芸術として発展しつくした感のある「クラシック音楽」が、創造芸術として回帰するかのような瞬間でもあった。もしくは、クラシック音楽の歴史の一場面であった「現代の音楽(≒20世紀の音楽)」から「次世代の音楽」への転換を目撃する思いでもあった。

では転換とは。

先頃、講談社エッセイ賞を受賞された、ピアニスト・文筆家の青柳いづみこさんの『六本指のゴルトベルク』の『現代音楽はお嫌い?』から、印象的なシーンを少し引用してみましょう。

シンボリックな表現だから直感でわかるが、あえて解説しようとするなら、要するにそれが音楽としては見事に構築されていても、人間の個人的な感情や感覚に訴えるようなものではなかったという意味だろう。ガイイ自身の表現を借りるなら「音楽理論が爆発的な進展を遂げた」結果、二十世紀音楽は、少なくとも「涙にくもる眼差しを空にむけ、私的な嘆きの歌をうたう」ようなものではなくなっていた。

だからといって良い作品ではないとか、美ではないとか言うつもりはないが。(引用ここまで)

クラシック音楽の、次の時代に向けた音楽として新たな潮流を創り始める…その橋渡しの時代に、彼らも僕らもいるのかもしれない。もう時代は21世紀。1世紀前の音楽を「現代の音楽」と捉える「伝統的」クラシック音楽家たちは、いつまでそれに縛られている気なのだろうか? と僕は感じる。音楽大学…特に作曲…は、もうそろそろ変わらねばならないのでは?

変わったからといって、12音技法の大家たちが歴史からなくなるわけではないでしょう。

いつの日か、浜離宮朝日ホールでさえも、超満員になる日がやってくるのを僕は祈りたい。

何を、そんな小さなことを祈るのか…と思われる人がいるかもしれない。けれど、クラシック音楽好きは、中村天平さんに対して、見向きもしない人が多いと思う。そして、ロック好きは「クラシックでしょ」といって敬遠するかもしれない。ジャズ好きには、最も接点がない懸念を持つ。音楽が好きな方に、ぜひ足を運んでいただきたいのです。「同時代音楽」の目撃者の一人になっていただければと、僕は、心から願い、そのように感じます。

チック・コリア=天平「スペイン」でエンディング。

クラシック音楽をみなさんに。Classical Music Cafeへようこそおいでくださいまして、ありがとうございます!

プラメナ・マンゴーヴァ ピアノ・リサイタル2009.9.9 [コンサートやライヴで感じたこと]

リスト:ピアノ協奏曲第2番イ長調から(エリザベート王妃国際コンクール2007)

クィーン・エリザベート(エリザベート王妃)国際コンクールで2位を受賞(07年度)したブルガリアのピニアスト、

今年29歳のプラメナ・マンゴーヴァ(Plamena Mangova)さんのリサイタルへ(2009.9.9紀尾井ホール)。

「熱狂の日」(ラ・フォル・ジュルネ)に出演していたといっても、日本での知名度はそれほど高くないためでしょう。

もう少しお客さんが集まっても良かったかな、という印象でした。というのも、手の内に入った、本性剥き出しの

ラヴェルやリスト、ヒナステラ・・・といった作品は、なかなか見事な演奏だっただけに。惜しいのです。

クラシック音楽をみなさんに。Classical Music Cafeへようこそ!

会場に着いて驚いたのは、聴く心構えにしていたスクリャービンのソナタ9番「黒ミサ」(何というタイトルだろう!)が変更になっていたこと。それどころか、ショパンのバラード1番とラヴェル「道化師の朝の歌」以外は、当初予定されていたプログラムと全く違っていたこと! もっと驚いたのは、マンゴーヴァさんご本人が、8月に「交通事故に巻き込まれた影響により」曲目をやむを得ず変更した、ということである。詳しくは知らないが、何でも移動中(演奏会へ?)の車中で、交通事故に遭ったそうで、クルマは大破。事実、マンゴーヴァさんの隣に座っていた人は入院。幸いご本人は怪我はなかったそうだ…だから、本日はフィジカル的には全く問題がなく演奏されたように僕は見えたけれど…ここから先は、僕の勝手な憶測であるが、もしや「黒ミサ」と何か関係しているのだろうか? もしかして演奏会当日の移動? リハーサル? ともかくあの曲は、僕は、好きになれない。きっと、ピアニストは黒色の衣装で出てくるだろうと思っていたし(この日は確かに真っ黒なドレスだった)、演奏という「儀式」で、怪しげで危険な世界の道が現出しそうな気配。さながら、女性ピアニストはシャーマンのような「媒体」と化す…と憶測的妄想はやめておいて、シューマン「フモレスケ」とスクリャービン「黒ミサ」「練習曲」という当初のプログラムは、弾き手も聴く方も一種の「覚悟」と「覚醒」を必要とされるかもしれない。

シューベルトのソナタ4番イ短調で始まった演奏は、あんまりシューベルトらしくなかった、と僕は思う。「シューベルトらしい」とは何か? には答えようもないけれど、要するにシューベルトは彼女に降りてこなかった。ただ、これは僕の感覚に過ぎない。清らかな川の流れを思わす右手。非常に細かいペダリング…などものすごい工夫の痕跡がある。でも、ときどき「考えすぎ?」と、僕には感じられた。いや、これくらい考えて仕上げなければ、コンクールでの上位入賞は困難なのかな? とも思えた次第。もちろん、シューベルトについて、僕がわかっていない可能性もあり得る。

リスト編曲のシューベルト作品、「嵐の朝」「幻の太陽」「アトラス」は、マンゴーヴァさんと作品が精神的に肉薄している様子が、もう最初の一音から聴き手に伝わって、安心して聴かせてくれた。同時に、弾き手の顔つきが変わったのが面白い。ピアニストの表情は、次の作品では、豹変とまではいかないけれど、大きく変わる。メフィスト・ワルツは、手の内に入っただけではなく、歌のある大変立派な演奏で、トリルなども冴え渡っていて透き通る。ワルツ後半は、俄然本領発揮というより本性剥き出しで、弾き手が作品と同化していることが、否が応でも迫ってくる風。

休憩を挟んでのショパンは、練習曲嬰ハ短調op.25-7がまず心地良かった。彫りの深い且つ内省的な息遣いが、音楽として鳴り響かせるのに大いに役立つ。だが、バラード1番は、あまり僕好みの演奏ではなかった。けれど、こういうやり方、行き方もあることに納得させられた。特に、メノ・モッソ、ソット・ヴォーチェ(より少なく動いて抑えた声で)ではじまる第2主題の淡くてさらさら流れる様子に、僕は、はっとさせられたのだから。それは、まるで蒸留水のよう。それに、置石のように並べる低音の精緻な扱いにも。そう! ショパンほど好みが分かれる作曲家もいない。バラード終了後の拍手の大きさがそれを物語る。

ラヴェル「道化師の朝の歌」、ヒナステラ「3つのアルゼンチン舞曲」は当夜の白眉。マンゴーヴァさんが現在持てる美質全てが作品を通して余すところなく聴き手に伝わる。9.11(金)には東京フィルさんと、ラフマニノフのピアノ協奏曲第4番を演奏するようだけれど、甘い香りがまとわりつく名曲2番、名人芸が表立つ3番ではなくて、明確で厳しい様式と、火のような熱い感情が内包される4番は…当夜のリストやラヴェルから推察するに…このピアニストと最も相性が良さそう。

アンコールは、グリーグの夜想曲op.54-4、ショスタコヴィチの前奏曲op.34-20と34-6の2曲。ショスタコヴィチはCDにもなっていて評判通りの演奏(マーキュリー:MFUG517)で、大勢の聴き手が楽しんだのではないかな?

注目されて然るべきピアニスト、だと僕は思います。機会あれば、ぜひお聴きになってみてください。

9.11(金)東京フィルさんとの演奏(サントリーホール) で、マンゴーヴァさんの今回の来日公演は終わりのようです。

上妻宏光 ASIA UNIT TOUR 2009 東京公演 [コンサートやライヴで感じたこと]

これは、津軽三味線奏者の上妻宏光さん、二胡のウェイウェイ・ウーさん、韓国琴カヤグムのパク・スナさんら

名手たちのユニットを聴きに(2009.8.1 恵比寿 ザ・ガーデンホール)行ったときのこと。

津軽三味線の厳しい叙情、二胡の大陸を感じさせる音、カヤグムからはバロック・ハープを思わす典雅な響き。

そして、村松崇継さんのキーボード(エレピ)が加わった瞬間に鳴り響く、東洋と西洋との非融合的共鳴。

マーケット(聴き手)に完成形を問う趣きのCDを始めとするメディアでは、聴くことのできない意義高い集まり。

クラシック音楽をみなさんに。Classical Music Cafeへようこそ!

1ヶ月以上も前のできごとだけれど、僕にとっては大きな意味合い…東洋と西洋の音楽における非融合的共鳴とでも表現したら良いか…を感じさせ、且つ、僕の気の入ったのは、それを、「レクチャーを通して」ではなくて、音楽を用いて聴き手にその意味を投げかけたのと同時に、弾き手たちが、目の前で生命を奏でるが如く、文字通り「ライヴ」を見出すことのできたコンサートであったこと。

もしかすると…これは…後に述べよう。

以前、若手尺八奏者、中村仁樹さんのリサイタルを取り上げたその文中に、「三味線、二胡、琴、ピアノのライヴに行って、面白い(再)発見をした。三味線とピアノ、ニ胡とピアノ。微妙に音程が合わない。ピアノは平均律。東洋の楽器は本来は東洋の音律だから。でも、合っていないのだけど、音程が良いとか悪いとか<良し悪し>ではなくて、なぜか気にならないし、のんびりしていて心地良い。これが、ピアノとヴァイオリンだったら、そう!音程が<正しい>とか<間違っている>という聴こえ方にどうしてもなってしまう…」と書いたけれど、そのライヴこそが、上妻宏光さんの「ASIA UNIT TOUR 2009」なのです。但し、正確には琴ではなくて、韓国琴のカヤグムであり、ピアノではなくて、キーボード(エレピ)だったのですが。

この日の中心的役割りだった名手3人について感じたことを加えて書けば、上妻さんの津軽三味線は「厳しい叙情」に「孤独」がつきまとう。演奏の合間にファンからかけられる声援と、そのやり取りを見ている限りはそうでもない、とも思えるのだが、一流のソロイストに共通する孤高の体臭が僕には感じられた。それは「田原坂」を、カヤグムと一緒に唄っていても、である。ウェイウェイ・ウーさんの二胡は、「大陸を感じさせる音」と同時に親密な愛情が披瀝され(「回家」)、カヤグムからは、「バロック・ハープを思わす典雅な響き」…一面では確かにそうなのだけれど、内に秘める猛烈な激情といったら良いのか、パク・スナさんが優美に弾くほど、その気配が増すという風(「トラジ」)。そして作曲家・ピアニスト村松崇継さんがゲスト奏者として登場した作品(舞台「その男」音楽)では、大掴みに書いてしまえば、今回は、東洋の音律(音程)の音楽に、西洋の音律(音程)…つまり平均律…の音楽を同時に鳴らすと、非常に興味深いことが現出する。僕はそれを「窮屈さ」「閉塞感」という言葉で、中村仁樹さんの文中で書いた通り、人の前でもしゃべった。

三味線、二胡、カヤグムの微妙に異なるけれど、ゆるやかな、「裁くように聴く」ことを遠ざけてしまう音律と音程によって奏でられる音楽の上を、きっちり完璧に、定規みたいに整った音律のキーボード(エレピ)が、音と音程の隙間を打ち込むように鳴らせるが、いわゆる西洋的な豊潤な響きにはならなかったところに「窮屈さ」を感じた。村松さんの音楽の持ち味は、繊細華美、ときにショパン風なきゃしゃなところにもあって、細やかな手仕事の音楽。それは、まるで茶室に、西洋アンティークの飾りが施されたテーブルセットを持ち込んで紅茶を飲む図…となればそりゃあ「窮屈ですよ!」という感覚。ついでに、テーブルの上には、ため息が出るほどの見事な白いレース模様の敷物を1枚置いてみる…こんな予想し得ない情景を、名手4人は見せてくれる。

これは、僕は非常に面白いことだと思った。畳敷き4畳半に置かれたクィーンサイズのベッド。常に駐車スペース2台を要するアメリカ製軍用仕立て車両…ロードサイドのスーパーでときどき出くわす。銀座の広くない裏通りでひっそりと停まっているリムジン。超高層ビルを竹の足組みで建築していく中国の建築現場といった、どこかでアンバランスな東洋の今を、想起させる「窮屈な」瞬間。もしかすると、西洋に発信してゆくべき「現代の音楽」は、ここにあるのかもしれない…。

話しは少しそれるけれど、もう一つ大事なことを書いておきましょう。朝日新聞で当日の模様を書かれている音楽評論家・松村洋氏も、同じく「窮屈」という言葉で指摘をされている。「村松崇継のピアノが特別参加した曲では、音のやり取りが、ますます窮屈になった」とある。僕は、批評としてのその指摘のあり方に、今の一部の聴き手たちが抱えた、ある種歪んだ音楽に対する受容の仕方…大袈裟に書けばその「原因」の一部を内包しているのではないか? と、考える。

今から約50年前。音楽評論家の吉田秀和さんが次のようなことを書かれている。少し引用してみましょう。

「…私には、芸術家というものは、そういう瞬間に、しばしば直面する人種であるように思われる。私には、そういう人に、ことがすみ…つまり、演奏が終わり、作品の最後の音が消えていったあとで、「あすこのあのざまは何だ」とか「あれはかくかくしたほうがよかったのではなかろうか」など、いってやるのは、たとえ、それが好意と明察の権化のような人の言葉であっても、どこか、変なものがあるのではないか、という気がするのである。なぜといって、その人にとって、その間のそれぞれの瞬間は、絶対に個人的な、つまり比較する基準のない世界での出来事として、生きられたものなのだから。音楽家は、その一瞬一瞬に、彼のあらゆる明敏と意志と感動をささげつくす。(略)

批評家のほうは、善意と理想に対する忠実さからそれを行う。けれども批評をむけられたほうは、もし部分的にこう直し、ああ変えることのできるものとして、うけとられていたことを知ったら、相手が自分の芸術をまったく理解しなかったと感じるか、あるいは自分は全然芸術家でないと思うか、どちらかではなかろうか。」(引用ここまで)

昭和32年の『音楽芸術』に掲載された「音楽批評について」からです(現在は『吉田秀和全集』9巻(白水社)に所収)。はるか昔、周囲に存在した同業の批評家諸氏に、怒り心頭に発して吉田さんは書かれたのだろうか? 「音楽とはなにかといううえで自分と考えのちがうものとは戦うほかない」と啖呵を切るくだりが別の箇所にあって、驚く。

しかし、この希代の評論家・吉田秀和さんが投げつけた「予言的言説」は、残念ながら今となっては、恐るべき実を一部でつけようとしているのではないか? と僕はときどき感じる。

遅ればせながら丁重にお断りしておきますが、何も松村氏個人に向けたことを、僕は書いているのではないのです。批評の書き手たち、論じ手たちは、「オピニオンリーダー」であることに間違いない。それは、少なくとも50年前の批評の書き手たちもそうであったに違いない。結果、聴き手たちの中には、「リーダー」の意見に追従することが「正しい」と思う人が出てくる。いや、意見を共感、支持するのは何ら問題がない。そうではなくて、意見の「表明方法」に追従する人が出てくる。ここに大きな勘所があると、ときに感じることがあり、強い危機感を募らせることがあるのです。

というのも先日、非常に心痛む短文に出くわした。それは、ある若手ピアニストのリサイタルの模様を、熱心なコンサート通いの人が描いていたのだけれど、アンコール曲の選択が気に入らぬからとして、文章の中で「クレーム」を書いているのである…書き手の真意は他にあるだろうし、そもそも「claim」の原義は日本語の「クレーム」とは異なるという見方もできるかもしれない。ただ、先に表現者側に「真意」が存在するのではないか? それを問うのが先ではないか?…という人たちを、それが、敬服すべき熱心な聴き手であればあるほど正しい行いと信じている人たちを醸成しているような気がしてならないのです、音楽批評やジャーナリズムが。もちろん、若いピアニストが「申し訳ありませんでした」と謝れば済むことでないでしょう。

批評家の意見。それは各人の経験に基づいた「主観」にしか過ぎない。ですから、何か不都合なことを感じて、相手にそれを伝えるときがあれば、もう、そろそろ、「俺は」「私は」「僕は」「自分は」と、せめて主語を明確にしやしませんか? と、ジャーナリズムと批評の世界の住人にお伝えしたい、というのが僕の考えなのです。

実際に、村松さんの音楽について、「ピアノの人凄いわね~」と感じた(彼を初めて聴く)お客もいたそうなんだから。

そして、選択の気に食わぬアンコールを聴いて「来て良かった」と思う人もいたのでしょうから。

上妻さんの意義ある試みから横道に大きくそれたけれど、彫刻や絵画と違って、音楽は弾き手のみが創造して完成品を提供できる芸術とは違って、そこに聴き手がいなければ成立し得ない芸術。僕の考えでは、弾き手と聴き手は一蓮托生であって、弾き手が音楽を潰すこともあれば、その逆もあり得る。客観風な事実のように書く「表明方法」の慣習に従って不手際・不都合を指摘するとしましょう。音楽が弾き手と聴き手一蓮托生で創る芸術ならば、弾き手に向かって(きっと「良心に従って」と僕は信じる)投げた言説は、「客観風である限り」、自分以外の、隣に座る聴き手たち皆にはね返ってくることに他ならない。場合によっちゃ、くしゃみや咳などより、遥かに失礼残忍なことにもなる。

いろんなことを考えさせられた、クラシック音楽のそれとは一味違うコンサートをプロデュースした人に、経験できたことに、感謝を申し上げる次第です。

そうそう、最後に、弦が張られたピアノではなくて、キーボード(エレピ)が用いられたことで、僕には更に窮屈になったと感じたのだが、それは重要な事実であっても指摘としては、いかにも枝葉末節だけれど…書いておきます。

「伝統とは明日創るもの」。大植英次、ハノーファー北ドイツ放送フィル [コンサートやライヴで感じたこと]

秋からのシーズンが始まる前に、春から聴いてきたコンサートの中で印象に残ったいくつかを書いておきます。

最初は、大植英次さん指揮のハノーファー北ドイツ放送フィルハーモニー(2009年6月27日サントリーホール)。

大植さんをご存知ない方のために動画を貼ってみました。音楽監督をされるバルセロナの交響楽団との演奏で、

マーラーの交響曲第5番からフィナーレ。ところで故・河島英五氏に少し似ていると思うのは僕だけ? 熱い感じが^^

話しを戻して、あの夜は、大雑把に書けば、ハノーファーのオーケストラの首席指揮者としての最後の凱旋公演。

満席の観客と、大植さんを尊敬してやまない楽団員が氏を称えた。指揮台の高さから襟立ての独自の燕尾服まで、

全て大植さんの流儀に貫かれた、記念碑的な演奏会としては大成功の上、「意味」を残したと僕は感じたのです。

♪♪♪♪♪♪♪

クラシック音楽をみなさんに。Classical Music Cafeへようこそ!

1曲目は、ベートーヴェンのエグモント序曲。コントラバス奏者をステージの奥に7人並べる。チェロは8人。第1と第2の

ヴァイオリンは、数えなかったけれど、指揮者を挟んで向かい合う形で座る。冒頭の音が鳴り響いて数小節…僕が頭

によぎったのは、長谷恭男さんが書かれた『斜めから見たマエストロたち』(同成社)で登場する、名指揮者ギュンター・

ヴァントがNHK交響楽団と行った初めての練習場面。面白いのでちょっと引用してみよう。

イントロダクションが始まった。「バァーン」マエストロ「ノー、ノー。強すぎる。楽譜にはffとあるが、そんなに強くしてはいけない。弦の1拍目、もっとヴィヴラートをかけて、長めに。ティンパニ、早すぎる。第1ファゴット音が高い。もう一度、始めから」「ボーン」「まだ強い。もっとゆたかな響きで、余韻をもって、ティンパニー、今度は後れる、もう一度、始めから…」(略)

「どうだディレクトール。レオノーレの練習は二時間かかるんだよ。」(引用ここまで)

と、15分程度の作品だから1時間の練習時間で充分だと思っていた長谷さんを、呆れさせたという。もし仮に、本日の

演奏会の芸術上の全責任を負う指揮者がヴァントさんだったら、今日の演奏を聴いて何とコメントしたであろうか?

いや、ヴァントさんならどのように「エグモント」を演奏させたであろうか? ということを思わず想像してしまうほど、大植

さんの音楽は、異なった世界を創っていたと、僕は感じた。中身を徹底して磨いた上で、美を伴ったフォームと流線型の

ような音楽がヴァントさんの世界としたならば、もっと耽美な詠嘆を伴った「何か」と、歌がもっと露骨に交錯して響き渡る

風景が大植さんの音楽。いつぞや、ロジャー・ノリントン氏がシュトゥットガルトの放送オーケストラと来日したとき、この

ラディカルで、研究熱心で、エンタテインメント性をも兼ね備えた氏が「エグモント」を聴かせてくれたときは、大笑いする

ほどの強烈さに満ちた演奏だったと、今でも記憶するけれど、そのどれでもない情景を、とかくルーティンにしがちな序

曲から引き出そうとしていた点が、僕は好き。

次は、ピアノ協奏曲第3番ハ短調。ピアニストは小菅優さん。ハ短調といえば、「運命」といい「悲愴」といい、あるいは

ヴァイオリンソナタの7番といった、傑作中の傑作を生んできたベートーヴェンにとって特別な調性であることは、音楽好

きなら知る人も多かろう。このピアノ協奏曲第3番は、オーケストラ付きピアノソナタ、もしくは、ピアノ付き交響曲といった

様態を示していると僕は感じている。それは、シャルル=ヴァランタン・アルカンという、リストに大きな影響を与えた

ヴィルトゥオーゾ・ピアニスト兼作曲家が、この作品の1楽章をピアノ独奏のために編曲した…演奏はマルク=アンドレ・

アムランというカナダのピアニストが残した大変な名演奏が聴ける(Hyperion CDA66765)…のを聴くと、どうもピアノ

とオーケストラを一緒にしたい欲求に駆られるのであろうか?…いや何かそんな試みにも、必然性があるように感じる。

つまり、3番のピアノ協奏曲こそは、指揮者とオケと、ピアニストがそれぞれに外見だけ取り繕って間に合うような作品

とは違うのではないか? それに、技術的なことをいえば、リストの演奏で鮮烈なデビューをしてきた小菅さんにとって

は、「テクニックの字あまり」になるほどのシンプルさなのですヨ! 非凡な技術を有する者にとって、この作品の難しさ

が文字通り「孕んで」いる。

しかし、この作品を選んだのは小菅さんご自身ということだそうだ。これは、指揮者とオケを信頼していることの証左で

あると同時に、3番を選択した時点で小菅さんのある種の決意というものを感じざるを得ない。

このような前提の下で、鎧のような重心の低い音色、焼けつくような熱いパッションを込めた表現などを大植さんは自在

に…楽団員の献身もあって…自由に導く。その中から浮かぶフリュートの素朴で美しい歌。内声部を支えるヴァイオリン

の線的美しさ。その合間を縫うように、力演を小菅さんは試みるという態であったように僕には思えた。小菅さんのメンデ

ルスゾーンのアンコール曲はその場の思いつきではなく、プログラムのひとつになるように事前且つ周到に用意されて

いたものだろう…その提案と合意のプロセスはわからない…ただ、アンコールからは、もっと伸び伸びとした「歌」が聴こ

えた。とにかく、この作品については、どちらかが良い悪いという聴き方で済ませることはできないのではないか?

将来、更に成長されるお二人の、まさに今にしか聴けない「答え」を僕はそこに感じた。これはこれで貴重な経験。

ところで、僕が大植さんの実演に初めて接したのはいつの頃だったろうか?

大阪のいずみホールという素晴らしい響きのするホールでのオール・モーツァルトプログラム。そこで聴いたのが初めて

だったかもしれない。確か、音楽監督をされている大阪フィルハーモニーを前に、チェンバロの弾き振りをして交響曲第1

番を演奏されたような記憶がある。この頃に比べると、大植さんは全く違う芸風になっていると思えるし、根底は、まるで

変わっていない可能性もあるのだが…いや、それよりも「豹変」と感じる場合が多々ある。

非常に外面的な書き方だけれど、あるいは、大植さんには大変失礼かもしれないけれど今の「雰囲気」をわかりやすく

書いておくと、全盛期のカラヤンのようなカリスマ性を感じさせるステージマナーと、いつの頃からか短い特徴的なバトン

を持たずに振る俊敏な動き…とはいっても、大植さんは、なぜかストライクゾーンを中心にした、手首が肩及び頭より上

にいかない…は小澤征爾さんの系列であるし、旋律、歌を優先して流れを創るのはジュリーニのような印象も与える。

ならば、大植さんの本分はどこにあるのか? であるが、もしかしたら、旋律をとても大きな独自のブロックで捉えて、

そのブロックで独特の「拍節感」を与える…ことかもしれない。これは、よそでは聴くことのできぬ芸風とも思えるし、

聴き手によっては戸惑うだろう。だが、ハノーファーの楽団員が心から大植さんの芸に付き従うことで、聴き手に対して

妙に強い説得力と納得感を示す。

大植さんの熱心な聴き手ではないのでよくわからないけれど、病気が「豹変」する原因の一つになっているのでは?と

も僕は感じる。いや、それは「豹変」ではなくて、本能的な「何か」がようやく開こうとしているのか。

最後は交響曲第7番イ長調。指定通り二管編成で遂行されたけれど、僕が座った席(二階中央やや右)からでは、管楽

器のあのアクティヴな動き…透かし彫りを見るような面白さ…が、指揮台に求心的に配置された弦楽器集団の献身的

響きに、少し隠れ気味で、それほど味わえなかった。二階席でそうなのだから、平土間ではどのように響いていたのだ

ろうか、興味のあるところではある。ただ、これは音楽を外側から聴いた感覚でしかない。

当夜の隠れテーマは、私見では「アレグロ・コンブリオ」(Allegro con brio、いきいきとゆかいな、快活な)である。

それは、意外と感じる方がいらっしゃるかもしれぬが…「エグモント」終止部、3番のピアノ協奏曲の第1楽章、7番の交

響曲の第4楽章…いずれも、このAllegro con brioなのである。ハ短調とともにベートーヴェンとっておきの速度と発想

の標語、といったら過ぎるかもしれないけれど、カルロス・クライバーがウィーンのフィルハーモニーと残した第7交響曲の

圧倒的名盤…もはや現代の演奏の基準となってしまった感があるが…を聴くと、あの恐るべきテンポの第4楽章は、

Vivace(活気のある、アレグロよりも速く)じゃなかったのか? と記憶していたら実は違っていたのである。

プログラムによれば「ベートーヴェンに関して付け加えれば、彼の時代の一番速い乗り物は馬車だったということです。つまり今とテンポが違っていました(略)…」と、大植さんが語っている。しかも、ハノーファーのオーケストラでオーボエ奏者をされる松原清さんによると、リハーサルにおける大植さんの口癖は、(テンポに対して)「nicht eilen!(ニヒト・アイレン=走るな!)」だそうである。面白いではないか? 「遅さ」に対して何やら確信的「意図」がありそうなのだ。

当夜は、都会的な極度に洗練されたのとはまるで違う、田舎の情緒を残した響きで繰り広げられた演奏に、会場は充

分熱狂的だったのだが、その一方で、新しいタイプ(そう簡単に呼んで良いかは躊躇するが)を感じさせる音楽を僕は

楽しんだ。アンコールは、チャイコフスキーの組曲第4番「モーツァルティアーナ」から第3曲「祈り」。僕の席の背後に座

っていた他の聴き手が、(アンコール曲を指して)「これは、ワーグナーの幕間の余り知られていない曲だ」と声を発して

いたけれど、そう錯覚するのもわからないではないほどの、異様な静謐さと、どこまでも長い優美な歌が重ね合わさった

演奏で、チャイコフスキーの「祈り」が、西洋音楽が行き着いた一つの重要な作品であることを聴き手に知らせる。演奏

終了後、15秒位だろうか…静けさがそのまま音楽の一部として保たれるかのように聴き手は拍手を起こさなかった。

そして、今回の主題である「伝統とは明日作るもの」について。

寺本徹さんが『レコ芸』(81年)で書かれた「ウィーンpoのメンバーが囁いた指揮者小意外史」を紹介しよう。

…カルロス・クライバーって、とても魅力があると思うけど、どう?

「(憤然として)彼はクレージーな奴だ。彼とベートーヴェンの<第七シンフォニー>をやったときのテンポったらありゃしない、やたら煽りたててね、ベートーヴェンを何だと思っているんだ」。(引用ここまで)

「名盤・名演奏」といっても良いはずのこの演奏も、内実「賛否両論」を経て時間をかけて圧倒的な支持を得る。

大植さんの言葉で締めくくって頂きましょう。

「かの大指揮者トスカニーニが、当時の伝統とは異なるスタイルのベートーヴェンを演奏して保守派から攻撃されていたときに言った、『伝統とは明日作るものだ』ということばを思い出します。」(プログラムより)

これから10年20年とかけて、どのように変化(聴き手も含む)するのか…僕はとても楽しみです。

ジョナサン・ビス ピアノリサイタル2009.7.14 [コンサートやライヴで感じたこと]

注)僕がジョナサン・ビス本人を撮影したわけではありません。ポスターを写真に収めております。念のため(笑)。

ジョナサン・ビスのリサイタルへ。J社のYさんがお薦めなさるので、それならと…思って聴きに出かけてみました。

とにかく、新鮮な才能に触れるのは気持ちの良いものです。

休憩中、新聞記者のMさんが「僕は好きなピアニストですね」と、少年のように目を輝かせておっしゃっていました。

熱心な聴き手を持つ弾き手は、ゆっくりと静かに成長して大家になってゆくものですね。

そんな聴き手たちを見ると、僕も楽しみがひとつ増えたような気がした、得した気分のリサイタルだったのです。

クラシック音楽をみなさんに。Classical Music Cafeへようこそ!

でも、今の僕には「不思議なピアニスト」という印象も強い。背がとても高い彼は腰を折って聴き手へ深くお辞儀をする。

それが、僕には良い意味での「不器用さ」として見受けられた。そしてその「不器用さ」は、演奏においても良くも悪くも

作用するように僕は感じた。が、「キレイゴト」で済まそうという魂胆がそもそもないのは、逆にとても清々しい。

1曲目のハイドンのソナタ第46番は、個人的に少し思い出のある作品。

僕は、ポゴレリッチという優秀でユニークなピアニストが収録したこのソナタのCDを持っていて、ポゴレリッチの鋭敏な

演奏を一瞬にして好きになった。このアルバムを、ある音大でピアノ専攻をしていたFさんに「これはオモシロいから」と

貸したことがある。当時、キーシンの弾くショパンがどうしても好きになれないことでFさんと感想が一致していたから。

Fさんはこのアルバムをよほど気に入ったか? まだ僕の手元に戻ってこない。15年近い月日が経つというのに…笑

さて、このリサイタルに遅刻してやって来た僕は、そのポゴレリッチが弾いたのと同じ46番を、ひと気の少ないロビーで

モニター越しに聴く。今日の主役ビスが弾くハイドンは、ちりばめられた色とりどりの装飾を、古臭くなく歌に満ちて、さり

とて粘らず弾くセンス。これは、なかなか楽しめた。

ホールに入り2曲目シューマン『クライスレリアーナ』。シューマン独特の「ピアノ音響の壁」からはっとするような弱音を

聴かせたかと思えば、不釣合いなほどの「雄弁な歌」が、しかも急ぎ流れる。ある意味リスキーな表現手法に拍手を

送りたい一方で、シューマンの音楽を構成感を持って(とりわけ「名作」の類)聴くことに慣れてしまった僕には、少しの

違和感あったけれど、演奏中、ピアノの調律の「持ち」が悪いのかところどころ乱れてしまい、ビスのこの試みが100%

達成する環境にはなかった(ライヴはあらゆる種類の「小さなアクシデント」ばかりなので仕方あるまい)。

だからもし万全だったら? それは次の楽しみにとっておこう。

休憩中、ピアノがちょびっと調整され、3曲目のヤナーチェクのピアノ・ソナタ『1905年10月1日、街頭にて』は、作品の

奥底から浮上するネガティヴな感情を美しく鳴らしていた。弱音もホールに溶け込んできて僕には具合が良い。

最後のベートーヴェン『熱情』はビスの心の世界。ビスは「ベートーヴェンとともに歩んでいきたい」と語っている。しかし、

実は、今日演奏された作曲家の中で、ビスから最も遠い存在がベートーヴェンではないか? と僕は感じた。

激烈なフォルテッシモ、異様なまでの弱音との対比、熾烈なスピード感の全てに、彼のベートーヴェンに対する強い憧

れをとっても感じたけれど、アンコールで弾いたモーツァルトのソナタ第15番ハ長調第2楽章での美しい自然な歌を聴い

ただけに、一層「遠さ」があるように感じた。僕としてはシューベルトをぜひ聴きたい。

「不器用さ」…いや「飾らなさ」はシューベルトに似合うと思うのです。

それにしても、Mさんの音楽好き少年のような目の輝きと表情が今日一番驚いた。全く擦れていなくて!

【こっそり告知】

執筆させて頂きました⇒マガジンワールド|WEBダ・カーポ

ニ胡の奇才 ジョージ・ガオ リサイタル 2009.6.14 [コンサートやライヴで感じたこと]

リサイタル後、ジョージ・ガオ氏と期待の若手尺八演奏家、中村仁樹さん

ニ胡の奇才、ジョージ・ガオさんのリサイタルへ行きました。

二胡を「Classical Music Cafe」で記事にするのはふさわしいか?…と考えたけれど、素晴らしかったのでやはり書いておきます。お名前だけ知っていたジョージ・ガオさんの実演に触れたのは初めて。いやあスゴイ!僕はニ胡は詳しくなくて、ジャン・ジェンホワさん、ウェイウェイ・ウーさん、シュウミンさんという名手を少し知っているだけ。だが、ジョージ・ガオさんの演奏に接して、ニ胡のあんな小さな胴体に、あれほどの表現力があることを、ほとんど初めて知った。

モーツァルト『魔笛』から「夜の女王のアリア」(この日の演奏ではありません)。

それは、ジョージ・ガオさんの技術はもとより類稀な才能が成せるコトだとわかったのは、ゲストのシュウミンさんが、ジョージ・ガオさんの子供時代のエピソードを達者な日本語で語るのを聞いて。

「ジョージは、いつも同じ服装で(紺色の半ズボンと白いシャツ)で(笑)、私の父(著名なニ胡奏者)に、レッスンを受けに来ていた。何回かレッスンを受けて父がしみじみ『ああ、あの子(ガオさんのこと)には、もう教えることがないねえ』と、いつも言っていたのを思い出す」

♪♪♪♪♪♪♪

クラシック音楽をみなさんに。Classical Music Cafeへようこそ!

どこの世界にも、どの時代にも天から与えられた才を持つ者がいる。それにしても異文化に触れることは楽しい。モーツァルトが、異国情緒あふれる当時のトルコの雰囲気を、ふんだんに作品に取り入れたときは、きっと楽しかっただろうな。その『魔笛』は、シュウミンさんとのデュオで演奏されていたが、僕には不思議と違和感がなかった。なまめかしい音色がこのアリアにピッタリだからかもしれない。

2009.6.14(日)HAKUJU HALL:ジョージ・ガオ(ニ胡)、ヂャン・リン(揚琴)、シュウミン(ニ胡・特別ゲスト)

注)中村仁樹さんは僕が期待している若手尺八奏者。作曲家・ピアニスト村松崇継さんも注目のアーティストです。

【こっそり告知】

執筆させて頂きました⇒マガジンワールド|WEBダ・カーポ

クリスチャン・ツィメルマン ピアノリサイタル2009.6.10 [コンサートやライヴで感じたこと]

クリスチャン・ツィメルマン。現代最高のピアニストといって差し支えない存在であろう彼のリサイタルを聴いた。

数日の間で、同じサントリーホールで、ポーランドに縁あるピアニスト(アンデルシェフスキ)を続けて聴く…こんな

機会も珍しいことではないかな? それは聴き手にとっても。アーティスト同士においても。全くの余談だけど、

アンデルシェフスキは、自身のリサイタル後、ツィメルマンから誘いを受けて都内某所まで会いに行ったようだ。

…「未定」とチラシに告知されていた曲目は、バッハに始まりシマノフスキで閉じるプログラムだと、会場で知る。

ツィメルマンが、リサイタルで「ある種の発言」を日本語で行うという噂をあちこちで聞いていたので、僕は演奏と同じ

くらい「発言」にも興味があった。今回はその「発言」はなかったが、1ヶ月以上に及ぶ日本リサイタルで、演奏予定

に全くなかったバツェヴィチのソナタ第2番が演奏された。僕は、これが「発言」の代わりだと受け止めた。

急遽配られた解説には「日本初演」の記載があったが、確か06年6月に横浜で、ツィメルマンがこの作品を弾くのを

僕は聴いている。きっと大急ぎで用意した…以前用いた解説文なのでしょう。

どの作品も完璧な取り組みだったと感じた(ツィメルマンの名前を初めて聴く方のためにシューベルトでも)。

「クラシック」という言葉の極上級の意味合いおいて、全てが実現されている。だが、プログラムにあったインタビュー

記事には「1989年以降、ホールの響きと楽器をシンクロさせる方法について多大な調査と研究を続けていますが、

まだ自分が望む半分くらいまでしか達成できていない」と語っている。偉大なこの芸術家にも、これから先に頂上が

あって、変化(成長・進化)を聴き手に楽しませてくれるのか? と思うと、僕は期待せずにはいられない。

♪♪♪♪♪♪

クラシック音楽をみなさんに。Classical Music Cafeへようこそ!

シマノフスキの「ポーランド民謡の主題による変奏曲」は壮絶なる演奏。バツェヴィチは当夜の白眉だったと感じた。

ベートーヴェンでは、ありえないような美しい、まるで「金色の音色」が随所に聴かれた。

「来年はショパンイヤー(生誕200年)。来年になれば、私はいっぱいショパンを弾くから、そのときに聴いてね」と

顔に書いてあったけど、実際アンコールは1曲もされなかった。そう来年まで待とう。弾き振りもあるかもしれない。

ところで…兄貴分のツィメルマンと弟分のアンデルシェフスキは何を話したのだろうか?

ピョートル・アンデルシェフスキ ピアノ・リサイタル2009.6.6 [コンサートやライヴで感じたこと]

ポーランド人のピアニスト…の全員ではないが…は、なにがしかの問題提起をしなくては気が済まないのかしら?

プログラムに挟まれた小さな紙には、ピアニストから聴き手に対しての要望が端的な理由を添えて書かれていた。

それにしても驚くようなプログラムだ。僕は、ツィメルマンがポーランド祝祭オーケストラを振って録音したときの、

吉田秀和さんの批評が思わず頭によぎる。「歴史の歩みというものは、ある意味予断を許さない。明日どんなことが

起こるか、これまで何十年と続いていたものが何かの原因で突如として変わるという事態も起こる…(略)」。

1曲目はシューマン「暁の歌」。ピョートルにとってシューマンはよほど親近感があるようだ。異常と狂気・正常…。

彼は音色と強弱の交錯だけはなく、精神世界の交錯をも行うのか? ピョートルの要望通り拍手をしないまま、休憩

に入る曲順なら、彼は再びステージに戻って来れたかどうか。それくらい危うい世界に片足を突っ込んだ「暁の歌」。

バッハを2曲目に配して拍手で「覚醒」させる必要があったのかも知れぬと、僕は感じた。グルダが生前語った言葉。

「ある箇所にきたときに、俺が弾いているんじゃない。『それ』が弾いている、って感じがした。」を思い起こす。

ピョートルが弾くバッハのごく一部をここでご紹介。

休憩後に弾かれたヤナーチェクはまた別の世界だ。いや、「別の世界」などとのんきに言っても良いのかしら?

ベートーヴェンもこれまた別の世界。だが、ベートーヴェンはこんなに深くて広かったか? と感じた、と同時に、当夜

集まった聴き手が、拍手で見せた見事な統制を前に、敢えて「ジェントル」でないベートーヴェンを提示したのか?

カーネギーホールに集まった人を相手にしたベートーヴェン(ライヴ録音)よりは、自在な印象を僕に与えた。なぜ?

ともかく周りにいたピアニストたちが口を揃えて「なぜ、あんなピアニシモが出るのか?」と、ただ驚嘆していた。

ところで、このライヴ録音のCD(TOCE-90091)に収まっているブックレットには、彼の興味深い発言も収録。

「オーケストラと演奏していると、私は自分に言い聞かせる、コンチェルトはもう二度と演奏しない。芸術的な妥協が

多すぎるから。ただリサイタルだけをしたい。リサイタルで極度の孤独やヒロイズムに直面すると、私は時折思う、

リサイタルをすることはもう一切なしにしよう、…(中略)…いや、実のところ、ほんとうの、そして究極の誘惑はすべて

やめること、横たわって、自分の心臓の音を聴き、そしてそれが止まるのをじっと待つことだ」。

青澤隆明さんによるインタビュー記事も楽しめる。例えば、ニューヨークの印象を語ったところなど、悲しく、面白い。

♪♪♪♪♪♪

クラシック音楽をみなさんに。Classical Music Cafeへようこそ!

先日取り上げた、アンデルシェフスキのリサイタル(サントリーホール)です。もう少しお客さんがいても良かったな。

始終そばにいたピョートルパパ。白髪の厳しく深く刻まれた皺のある顔に、優しいまなざしの目が印象的だった…。

そういえば! ブルーノ・モンサンジョン演出によるアンデルシェフスキの映像作品がFIPA金賞受賞だそうで、

来月の7月18日(土)22:00~翌02:00NHKハイビジョン「ウイークエンド・シアター」で放送する予定だそうです。

リヒテルやグールドといったピアノの巨人たちを撮影した映像作家が、アンデルシェフスキをいかに収めたか?

興味を持たれた方はご覧になってください。