村松 崇継 Piano Sings X'mas 東京公演 2009.12.9 展開編 [コンサートやライヴで感じたこと]

僕は、「音楽の「創造芸術」…」と書きました。

しかし、「クラシック音楽」では、「再現芸術」という言葉を専門的に使います。加えて「追創造」という考え方、

捉え方で、戦後日本における知識の巨人、思想史の大家でもある丸山 眞男さんが論じています。

それは、中野 雄著『音楽の対話』(文春新書)に書かれていますが、ともかく、丸山さんを音楽愛好家として、

そして、聴き手として、大変優れたお人だったと、僕は読んで感じる傍ら、「再現芸術」と「追創造」というある

種の「受容」のあり方が、僕の腑に「完全に」落ちないのです。未だに。

こんな考え方もあります。

「ほんの少しでも音楽史を調べてみたら、のだめやホロヴィッツの方が「正統的な」演奏家だったことがわかる

でしょう。モーツァルトもベートーヴェンも、公開演奏会やサロンで、客席からテーマをもらって即興演奏をくりひ

ろげました。誰の即興が一番すぐれているか、複数の音楽家による即興合戦もありました。」

「ショパンのほとんどの作品は、即興演奏のあとで楽譜に記されたものです。霊感が降りたときのままになか

なか書き留められないので、何回も消しては書き、消しては書き…」

青柳 いづみこ著『ボクだちクラシックつながり-ピアニストが読む音楽マンガ-』(文春新書)より引用

それにしても、世の中本当に面白いです。

「ほんの少しでも音楽史を調べたら…」とはっきり書いて、まるで対極にありそうな考え方なのに、青柳さんの

本も、丸山さんの『音楽の対話』と同じ文春新書から出ているのですから…ね。

「クラシック音楽」をひとつの生き物として捉えたとき、非常に長いスパンでの「生老病死」があると思うのです。

あるいは「商品・製品・モノ」として見たとき、「導入」「成長」「成熟」「衰退」というサイクルも、見ようによっては、

できるかもしれませんね。とても多くの要素が複雑に絡み合っていますが…。「クラシック音楽」の現在は…、

「導入」ではありません。きっと。

「成長」も違うかな。「衰退」ではないけれど、「成熟」から緩やかな右肩下がりの曲線を描く「衰退」直前かな?

これは僕の感覚にしか過ぎませんが、考え方もマチマチ、論じ方も様々で、正確な「答え」を「定量的」に出す

のは困難を極めますし、答えを出したからといって、名曲が誕生するかは…?

ところで、

「デュパルによれば、即興の伝統はショパンの晩年、1840年代に衰えはじめました。大作曲家たちが傑作を

たくさん書いてしまい、その作品を演奏するための専門家が必要になったからです。19世紀から20世紀初頭

にかけて、多くのピアニストはまだ作曲をしていましたが、聴衆は、たとえばパデレフスキーの「書いた」曲より

もパデレフスキーの「弾く」ショパンを聴きたがったとか」(同『ボクたちクラシックつながり…』から)

なるほど! と僕は思いました。

この「即興が衰えはじめて」、言葉は悪いかもしれませんが、一種の「再生装置」としての「音楽家」の登場が

求められて…間をかなりすっ飛ばして…「ノイエ・ザッハリヒカイト」の時代。かくして音楽は「再現芸術」へ…

この間、何が起きたのでしょう? 戦争? 「産業革命」? ひとつも変わらないのは、音楽を聴いて「感動」する

人の「心」のあり方。「美しい」と感じる「感覚」。では、「心」とは何か? 「感覚」とは何か?

「再生装置」としての「音楽家」の役割が、もうそろそろ限界ではないか? と、ときどき感じます。…なぜって、

人間の「音楽家」より「本物の」再生装置が存在するではないですか? しかも、かなり便利に使えます。

僕は、こういう時代だからこそ「即興」が大切だと感じています。いや、「即興」などと上っ面なことを書いては、

いけませんね。そんなことは「本物の」装置もやり遂げる時代です。僕たちは、感情のある人なのですから。

(続く)。

村松 崇継 Piano Sings X'mas 東京公演 2009.12.9 序奏編 [コンサートやライヴで感じたこと]

「ショパンは8曲弾いた。この芸術家の作品は、形式上どれもみなよく類似し、各々の発想だけが異なっていて、

それが彼の楽曲を輝かしく価値あるものにしている。詩人として、まず何よりも心優しきショパンは、作品の詩情

を大切にする。演奏には驚くほど難しいところもあるが、メロディーは絶対に損なわれず、常にシンプルで独創的

に流れている。このピアニストの手の動きを見たまえ。いかに楽々とこの上なく優美な楽句を弾きこなし、鍵盤の

上を縦横無尽に動き回り、ピアノからフォルテへ、フォルテからピアノへと絶え間なく変化させていくことか!」

「こうして音のすべてが、ニュアンスのすべてが連続して繋がり、絡まり、別れ、結び合い、ついにはメロディーと

いう同じ目的に達してしまう様子にじっと耳を傾けていると、銀の鐘の下での妖精たちの溜め息が、真珠のような

雨音がクリスタルのテーブルに落ちるのが聞えて来はしないだろうか。」

『フランスの音楽』(1842年2月27日号)

エスキュディエによる、1842年2月21日に開かれたショパンの演奏会評

(ヴィルヘルム・レンツ著 中野真帆子さん訳『パリのヴィルトゥオーゾたち-ショパンとリストの時代-』より引用)

♪♪♪

Classical Music Cafeへようこそ!

僕にとって、村松 崇継さんの「Piano Sings X'mas 東京公演」は、当時の書き手によって記されたショパンの

演奏会を彷彿とさせるものでした。

もっとも村松さんは、お客さんから出された「お題」で瞬間的に弾いた即興や、アンコールも含めて17曲も弾いた

のですが。ところで…、

今の「クラシック音楽」の演奏会とは違って、当時のリサイタルは、分厚いプログラムや、何よりも、楽曲や作品の

解説がほとんどなかった。だから、論ずる者も、そして、エスキュディエのように書き記す者も、聴き手も、「解説」

による前提的理解を抜きにして、自己の感性や知識を最大限に働かせて聴き、どのように受容したか? それが、

当時における、音楽の「創造芸術」に対する鑑賞方法の「本質」だった、ということなのです。

僕は、「ある種」のショパン好きです。でも、今日の村松さんは、

「自分のコンサートでは、自分の作品しか今までやったことがないのです…」

と、トークされたように、ショパンの作品が弾かれたわけでは勿論ありませんが、村松さんを観て、聴いていると、

「ショパン」を感じてしまうのです。一部の名だたるショパン弾きの大ピアニストと同じく…ときにそれ以上に。

なぜでしょう?

(続く)。

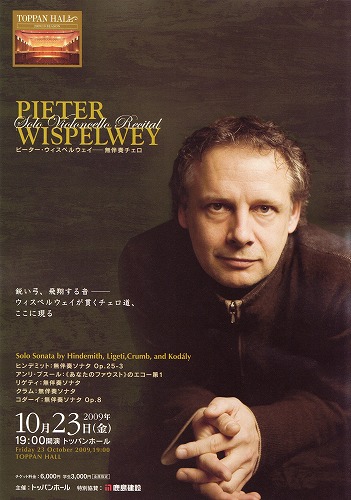

ピーター・ウィスペルウェイ 無伴奏チェロ・リサイタル 2009.10.23 [コンサートやライヴで感じたこと]

約300年前に作曲されたヴィヴァルディの作品を楽しく聴かせてくれたイ・ムジチの後は、

ここ50年~100年のうちに創作された…つまり20世紀の…作品ばかりが並んだチェロ独奏のリサイタルへ。

主役は、ピーター・ウィスペルウェイさん。1962年オランダで生まれたチェロの名手中の名手。

いろんな意味合いで面白い経験をしたと同時に、大いに考えさせられた。そして気づきもあった。

♪♪♪

クラシック音楽をみなさんに。Classical Music Cafeへようこそ!

結論的集約的意見は、音楽ジャーナリストの林田直樹さんが既にお書きなので、ご興味のある方は、こちらをご覧ください。久しぶりにお会いした林田さんは「もはや世界で1番のチェリストか…」と、熱く語ってらっしゃった。

さて、眼前に繰り広げられるウィスペルウェイの、見事な演奏を聴きながら、僕が考えていたのは次のようなこと。

まず最初に、あの人はどうしているのだろう?…

「あの人」とは、現代音楽を専ら得意としていたチェリスト、ジークフリート・パルム。調べてみるとパルムはもう2005年に亡くなっていた。ドイツのレーベルWERGO(ヴェルゴ)から出ていたアルバムには、リゲティのチェロ協奏曲、ペンデレツキのチェロ・ソナタ、それに当夜演奏されたヒンデミットのチェロ・ソナタ、12音技法の萌芽といわれる「チェロとピアノのための3つの小品」が収録されていて、当時にあっては大変な名盤だった。久しぶりに聴いてみようと思って、我が小さなCD棚に行けば見つからない…。きっとO君か誰かにあげてしまったのだろう。書いているうちに、そうそう、マット・ハイモヴィッツさんも思い出してきた。これまた当夜で演奏されたコダーイの無伴奏チェロ・ソナタや、ヘンツェの無伴奏チェロのためのカプリッチョなどを録音したアルバムを、20歳代で発表して脚光を浴びた。個人的なことを書けば、彼の弾き方のフォームといい、好きなセンスをしていたチェリストだった。それにしても、当夜のウィスペルウェイさんもそうだけれど、パルムもハイモヴィッツさんも、現代作品ばかりのプログラムで、独りステージに立ったことが何度かあるだろう。それは、きっと名演奏だったに違いない。そして、どんな聴き手がどんな受容をしたのだろうか?…と考えながら聴いていた。

ウィスペルウェイさんの音色は、強弱の濃淡は驚異的ではあるけれど、色彩豊富という趣ではないと感じた。基本の音色が同じ…ミケランジェリの調律をやった故・杵淵直知さんが「アシュケナージのあのベタッとした音が気になる。もちろん音楽の構成は素晴らしく、ベートーヴェンを通して自己の哲学を語るような面はあるが、どうもあの音色一色でその強弱の組合せにすぎず、感覚的なものが少ないように思えてならない…」(『ピアノ知識アラカルト』ムジカノ-ヴァ)と書いていたことを、ふと思い出した。世の中面白いものだ。そのアシュケナージの音色を多彩と感じる人もいれば、逆に、僕は多彩とでしか感じられない、ミケランジェリの音色が墨絵みたいだと感じる人もいる。これは、すなわち、弾き手によって音楽を全く変えてしまうのと同様、聴き手の頭蓋骨を含む耳の構造でも「変わる」ということを示唆する。まさに、音楽の芸術は聴き手の自己内で創造される側面があるのだ。正しい正しくない、上手下手で聴いているうちは、芸術を受容しているというよりは、「職人芸」(「職人」と書いたのは吉田秀和さんだった)」を眺める…いや音楽好きなら「愛でる」ともいうべきか…ようなものではないだろうか?もちろん「職人的要素」も「芸術」の一部ではあるのですが…。

ウィスペルウェイさんの演奏に初めて触れたのは97年だったか98年だったか。「オランダから大変な若手が登場してきた」というふれこみで届いた録音は、フロリレギウムと一緒に組んで演奏したヴィヴァルディの協奏曲を収めたモノ。僕は、ジャケットに写る若いウィスペルウェイさんを見て「ずいぶん挑戦的だな」と感じた。それは右手…詳細は書かずとして、ピッコロ・チェロと通常のチェロを使い分けているようだけれど、僕は、その必然性を聴く限りはそんなに感じなかった。ただ、非常に面白い、ちょっと聴いたことのないような拍節感が印象に残っているのと、先生のビルスマさんとも違う、つまり、既に活躍していたバロック・チェロの先人とも随分違う…特に音色…感覚があったことは覚えている。軽くないのに動きが俊敏。それは、当夜の用いられた1706年製ジョヴァンニ・バティスタ・グァダニーニからも同じ成分の音色を出していて、弦、弓、松脂、色んな要素が絡まって音色は仕上がるものだけれど、しかし、何というチェリストだろう!この人は、自分の音色を持っている!どんな楽器からでもはっきりと自分固有の音色を出す!あるいは、自分の好みを強烈に持った人だろうか?

聴きながら、もうひとつはぼんやり考えていたのは、西洋のクラシック音楽の「一つの」到達地点は何か?だった。

先週日曜日、尺八奏者の中村仁樹さんと琵琶奏者の塩高和之さんのリハーサルに立ち会った。目の前で演奏された琵琶は、五線譜では書けない…というより「一定の再現ができない」微分音ばかりを含んだ作品を奏で、同席していたピアニストの菊池智恵子さんは「虫か何かの音色みたい」「自然音のような…」「雷」と感想を教えてくれた。そこで、脳科学者・茂木健一郎さんが、ケンブリッジ大学に留学したときのお話しと、シンクロする。

…

「…つまり、僕がいくら『クオリア』とか言っても、イギリスは、要するに、ある意味では経験主義をつきつめていて、統計的な真理というものがすべてなんです。(略)何パーセントの有意差をもってこれこれのことが言えるみたいなことを言ったとする。というか、科学論文というのは、そういうのしかないんですよ。『ネイチャー』でも『サイエンス』でも見てください。グラフがあって、二つ山があって、この二つの間には統計的な有意の差があった、と。もうそんな論文ばっかりです。(略)『俺はクオリアの問題に気づいているけれど、おまえらは統計的な図表でずっとやっているだろう』と。(略)まあ、そういう戦いは今でも続いています。僕は、本当は、今の統計的真理に基づく科学なんて大したものじゃないと思っているわけです。100年とか200年、300年ぐらい経ったら、もう偉大なる迷妄の中にいたとうことが明らかになると思う(略)」(引用ここまで)

『河合隼雄と箱庭療法』(日本箱庭療法学会編集委員会編、創元社)より

直感的には、この日演奏されたヒンデミット(1895~1963)の無伴奏チェロ・ソナタ作品25-3の「活発な4分音符」や終楽章のピツィカート。民族主義者リゲティ(1923~2006)の無伴奏チェロ・ソナタでの「ディアロ-ゴ(対話)」。アメリカ人クラム(1929~)、無伴奏チェロ・ソナタ第3楽章の「循環的」様式の封印。コダーイ(1882~1967)、無伴奏チェロ・ソナタ作品8での、調弦を変えた重音とドローン(持続音)の巧みさ…など一つ一つは難解に見え聴こえるが、これらの芸術は「統計的に」再現可能の有意性が備わった思想に根ざした「芸術」であり、その範囲にいることが、琵琶と尺八による、日本の伝統的技術手法を用いた現代作品を聴いて、はっきりと明確に感じた。

だから、プログラムに載ったアンリ・プスール(1929~2009)「《あなたのファウスト》のエコー第1番」も、それから他の現代音楽の創造の担い手たちも、「統計的」枠組み(≒五線譜に基づく「再現音楽」といっても良い)からの脱却を試みようとした痕跡をあちこちに残す。脱却であるから、必然的に破壊的でもあり、あるいは、音楽にならない音による「諦念」の発露でもあり…これらは、一つの戦いともいえる。「時代劇に出てくる剣豪ヒーローが、正眼の構えから悪人どもを斬り捨てまくった…」と、林田さんはお書きになったのが、何かを言い当てているようで本当に面白い。

それにしても、五線譜に基づく音程表現(再現)が「統計的有意性」とするのなら、五線譜の線の間の行き交う琵琶の微分音は、クオリアのようなもの…だろうか? だが、その琵琶の音は、確かに聴こえていて、明らかに存在する。

いよいよ日本の音楽家たちも…たとえ五線譜に沿ったとしても、新たな流れを創造をすべき時機と感じる。それは、従来の和声に慣れ親しんだ耳では、新たな努力を要する特殊な音楽になる可能性すらある。合う、合わないという軸で創造するよりかは、同居させることを誰かが先駆けて始める必要があるのだろう。音楽文化の創造と継承は、近現代において西から東へという流れが確かにあった。これからは、東から西へ。ウィスペルウェイさんは、クラシックの枠組みから脱却しようとして、茫洋とした曖昧さに近づいた究極のチェリストのひとり…とはっきり感じる。アンコールで弾かれたバッハ無伴奏チェロ組曲第1番のメヌエットで、リピートを忠実に繰り返さなかったのが、やっとわかる気がしてきた。もう作法の枠から外れてしまったのだ。僕はそう感じた。

実に多くのことを、ウィスペルウェイさん独りで僕に投げかけてくれた歴史的リサイタルに感謝。

追記(2009.12.3)

(西洋の)「クラシック音楽」という表現について。

「音楽」という言葉ではあまりにも意味が広すぎる。広すぎて深すぎてちょっと困るくらい。

しかし、それは「クラシック音楽」としても同じ。時代と地域を縦横に駆け抜け積み上げてできた芸術だから。

だが、吉田さんは近著(といっても『レコード芸術』で掲載していたものだけれど)『之を楽しむに如かず』(新潮社)で、

こんなことを書いておられる。

歴史学者E.H.カーの言う「歴史とは過去と現在との対話だ」という考えが正しいとしたら、

「クラシック音楽における作品の演奏とは、楽譜と演奏家の間で交わされた会話にほかならない」・・・と。

ここでいう楽譜は、もちろん(西洋で派生した)「五線譜」のこと。

そして、この文化勲章受賞の音楽評論家が、わざわざ「クラシック音楽」という言葉を用いていることも興味深いが、

「クラシック音楽」・・・は、ここでは「再現芸術音楽」という意味合いで用いていると僕は思う。

広からず、さりとて狭からず、しかし、本質を突いて見抜いた表現だと思う。

でもね…、

一方で和楽器にも独特の「譜面」が存在していて継承されているのです。

ですから、(東洋の)対比として、西洋の「クラシック音楽」なのです。僕には、便宜上これ以外に書きようがないのです。

それにしても吉田秀和さんは本当に面白い。感心する。

自らの考えや感覚を平易な言葉でもって、実に多くの多面的示唆を、僕のような若輩者に与えてくれる。感謝。

長らくお休み頂いたブログも更新し始めるとしよう!

イ・ムジチ 2009.10.21 [コンサートやライヴで感じたこと]

「何か良いことがあったの?」

「いやぁ、ニコニコした顔をしているから」と妻がいう。

なるほど…そうだとしたら、その理由は、

「イ・ムジチ合奏団を聴いてきたから…じゃないかな?」と答えた。

♪♪♪

クラシック音楽をみなさんに。Classical Music Cafeへようこそ!

「大人の愉悦な感覚」を身体から発することのできる楽しい12人の音楽家たちが、イ・ムジチ。

みんな、「俺こそ世界一の男だ!」という顔と立ち居振る舞いでステージに立つ。挨拶なんて、ある男は椅子に手を寄りかけて、ある男はホール横のバルコニー席に視線をやり、ある男は後ろの観客からまずは丁重に…と、てんでバラバラ。個々が、それぞれめいめいに…なのだけれど、「音楽と聴き手に感謝と愛情を込めて」という根っこを同じにして、演奏を終えた後音楽家たちはニコニコ顔を聴き手に向ける。聴いている側も自然に笑顔が写し出される。

当夜は全て、ヴィヴァルディの作品が並ぶプログラムだった。2つのヴァイオリンのための協奏曲イ短調(RV522)では、ほんの少し猫背の、ちょっとキリストのような風貌のアントニオ・アンセルミさんが、ここぞ!というフレーズでは必ず、両足の踵(かかと)を上げて、うーんと背伸びをしながら弾く。もう一人のジャンルカ・アポストリさんは、肩幅の広い背の高い男で、左右に頻繁に揺れ動きながら弾く。僕は、二人はぶつかるんじゃないの?とハラハラしながら観ていると、ギッリギリのところで…二人は歩み寄り、ヴァイオリンの弾く形も確度も同じに…ちょうど二人羽織のような一体感も見せる。ときに二人の男は見つめ合い…真面目に(笑)…どこまでが、ユーモアなのか、真剣なのか…あるいは、個なのか、集団的調和なのか…今思い出してもほほえましい。だが、極めて上質な音楽を届けてくれる。

トスカニーニがイ・ムジチを聴いて、「世界一美しい室内合奏団」「完璧な室内オーケストラ」と絶賛することで、世界一流の演奏団体になっていったという経緯があるようだが…僕は、トスカニーニ自身がどんな言葉で何と言ったかは知らない…その「伝説」が生まれたのは、イ・ムジチが結成された1952年の話しというから、トスカニーニが記憶障害で引退を表明する2年前…つまりひとつの時代と音楽のスタイルを確立した、まさに音楽史に名前が残ると誰もが認める存在…であって、とにかく近代指揮者の巨人が出したコメントは、イ・ムジチの大きな後光となって光り輝く。

いま「光り輝く」と書いたけれど、イ・ムジチの出す「音」は、まさに、そんな感じ。

7代目のコンサートマスター、アントニオ・サルヴァトーレさんは、1704年のA.ストラディヴァリを使う。ヴァイオリン協奏曲二長調RV208「グロッソ・モグール」で、ヴァイオリンを独奏したマルコ・セリーノさんは1661年のN.アマティ。12人のメンバーうち6名がクレモナの銘器を使う。だから、最初のシンフォニアト長調RV149からして、乾いた艶やかかな音色が鳴り響く。あれ? サントリーホールって、こんなに良い音だっけ? と書けば少し大袈裟だけれど。ともかく、ホールに響き渡った音色は、金製のアンティーク・カフスボタンのように、とても柔らかな光沢を放っていた。

かといって、クレモナばかりの…非常に希少で高価な…楽器を全て揃えて弾いてみました、というひとつの趣味ではない。ここでは音楽を行うための「手段」として、銘器が用いられるにしか過ぎず、自分たちのカラーを出すために、最適な選択をしたまでという、至極真っ当な思想と背景に支えられたその音は、確かに光り輝いているけれど、贅沢で目を開けていられないような、そんなものではなかった。

これは、イ・ムジチの技術に対する考えも同じと感じた。十分に練達されてはいる。しかし、技術はあくまで音楽を奏でるための手段として用いる。技術が音楽を超えるような瞬間は少しもない。だから、イ・ムジチの音楽には、少し髪がたなびくほどの強さと、香りの良い風を身体に浴びるような気持の良さがある。

休憩を挟んで、プログラム最後に置かれたのは、もちろん「四季」。

イ・ムジチだけでも、1955年のフェリックス・アーヨ以来、もう6種類もの「四季」が録音されてリリースされている。それらは、豊麗な音が駆使されたロマンティークな香り漂う「四季」であったり、洗顔直後のキリリと引き締まった素顔の「四季」。あるいは、裏方の役目であったチェンバロに大きな焦点をあてた「四季」。オルガンを演奏の輪に入れてヴォリュームと厚みを出した…「四季」…かと思えば、次はリュートと一緒に線的美しさの魅力をかたどった「四季」。まるで、女性のお化粧やファッション・スタイルの変遷を眺めるような感覚になるが、加えて、ヴィヴァルディの時代の音楽には、即興性を孕んだ音を自在に奏でるという、瞬間芸的慣習が弾き手に要求される。そう、常に違うファッションで着飾ってみせるのがこの時代の音楽の本質。

当夜のは、豊かな自然美を感じさせた演奏。ファッションの国からやってきた音楽家たち。だから、どこからどこまでヴィヴラートをかけないとかかけるとか、寒々しい音を出すとか、肉厚の音色でちょっと粘るとか…は、もう感覚で身についている芸。いろんなスタイルの中庸を、自然体で豊かに表現したナチュラル・オ-ガニックな「四季」だった。けれど、もうひとつ感じたことは、美しい紅葉に目を奪われた瞬間、実は色は変化をし始めており、落葉に向かって刻一刻と時間が進んでいるという「儚(はかな)さ」。

それ故、僕は、当夜のイ・ムジチが奏でる「四季」に「感謝」の気持ちを持った。それくらいに、単に良い演奏を聴いたというよりも、偉大で豊かな自然に触れた…そんな演奏であった。

どっと観客を沸かせた楽しいMC(お話し)と一緒に演奏されたアンコールは、山田耕筰「赤とんぼ」を含めた3曲。

粋で旅芸人のような雰囲気さえ持ち合わせた音楽家たちに、集まった人たちは満足した。

そういえば「音楽家たち」をイタリア語でこう呼ぶ。

「I Musici(イ・ムジチ)」と。

「幻惑のフランス音楽」~フランクとプーランク~ 2009.10.17 [コンサートやライヴで感じたこと]

若い演奏家たちが、自分たちでコンサートの企画…プログラム、場所、出演者…を考え自ら演奏する。

音楽は他の芸術とは違って、「弾き手」と「聴き手」がそこに同居しなければ、芸術になり得ない側面がある。

国立西洋美術館にあるいくつかの絵画は、人に観られようが観られまいが、もう既に芸術作品。だが…、

楽譜や楽器を展示しても音楽芸術ではない。演奏家一人で弾いてもどうだろうか? 聴く者にどう届いたか…

その尺度が音楽の芸術だと僕は思うのです。その意味で、当夜の取り組みと活動は、良いことと感じました。

♪

クラシック音楽をみなさんに。Classical Music Cafeへようこそ!

1.プーランク:愛の小径

2.ゴーベール:ノクターンとアレグロ・スケルツァンド

3.フォーレ:子守歌

4.フランク:フルート・ソナタ(原曲、ヴァイオリン・ソナタ)から第1楽章と第4楽章

の4曲を、フルートの寺本純子さんと、当夜のコンサートをプロデュースした田中聡美さんのピアノで。感じたのは、人の魂に宿っている長所を伸ばして伸ばして伸ばすことが、まず大切かな? ということ。「お話し(≒MC)」をするよりもフルートを吹いてる寺本さんの方が、ずっと伸びやかで自然で本人らしさが出る気がした。透明で、すっと耳に届く音色で、綺麗な稜線を描くような旋律の扱いが魅力的。フォーレとフランクがよく似合っていた。

田中さんは、ゴーベールの「夕暮れから夜にかけての雰囲気」をうまく出していた。フランクも、1楽章副主題で指示される「はばひろく、ゆたかに(largamente)」の箇所における8分音符の大胆な扱いに、「おおっ」と感じ入った。

5.ラヴェル:悲しき鳥

6.ショパン:ノクターン第10番変イ長調作品32-2

7:F.クープラン:目覚まし時計、尼さんたち、修道女モニク

では、ピアノの高木梢さんが演奏。蓋が全開されたことがあるにせよ、ガラリと音色を変えてみせた高木さんには、既に自分の音楽世界がある人と感じる。当夜のコンサートからひとつ長所を挙げるとすれば、「お子さま大歓迎!!4歳以上入場可」とあったこと。「子供ができてからちっともコンサートに行けない」「行けるのは芝生でされる大音量のモノだけ」と嘆く人が僕の周囲にいる。子供を預ければその費用もかかるが、「未就学童児の入場はご遠慮」というのが、クラシックコンサートの常。極端に考えれば、就学までの6年間は、実演に触れることができないのです。当夜のような機会を提供すること自体良きこと。 実際、僕の後ろ側には、子供連れの家族がいたのだけれど、その子供が、高木さんの演奏姿を見て「目をつぶって弾いてるヨ」と親御さんに話しかけていた。

この日のプログラムは決して子供向けの内容ではないし、聴き手が演奏中に物音を出すことは、クラシックのコンサートの常に照らせば、ご法度以外の何物でもないのだが、僕は気になるどころか、「よく観察しているな」と逆に感心したほど。別の子供も、鍵盤の上で手が鮮やかに動くところを見ては「わあすごい」という表情を、隣に座る親御さんにみせる。弾き手と聴き手が能動的に「何か」を予め共有できていれば、新しい可能性のコンサートが生まれるのではないか? と僕は感じた。親御さんの中には「とにかく、子供が黙ってさえすれば良い」と、「自然な反応」にかえって心苦しく感じる人もいるだろうから。もちろん「反応」にも許容と限度がありますが…。

僅かなペダルで弾かれたF.クープランは、「もっと演奏されて、聴かれる(せめて、スカルラッティくらいに)べきではないでしょうか?」と提案された気分。面白い3作品を選んで聴かせてくれた。ラヴェルの「前奏曲」がアンコール。イ短調の手が込んだ短い作品から、大人のきらびやかな響きをピアノを使って表現する。

8.フランセ:クラリネットとピアノのための主題と変奏

9.プーランク:クラリネット・ソナタ

…は、新實紗季さんのクラリネットと、出演者の中で、ただ一人男性の小田裕之さんがピアノを。

フランセもプーランクも、クラリネットとピアノの二人の弾き手のセンスが、大きく関与する作品。小田さんのピアノは、とてもしっかりしていた。弦に回転を与えた低音。懐かしい響きのする中高音の音色。多彩な響きを次々と用いる。作品が進むに従い、小田さんの持てる力がだんだん披露されてゆくという具合。この秀逸なピアノの上に乗り、対峙したり、または、競ったりと…新實さんのクラリネットの魅力は、息の長い滑らかな音。プーランクでの、2楽章の深い切々とした詩情はとても豊かで、絶妙にコントロールされた最弱音が綺麗。真っ直ぐに突き進んだ感覚の3楽章は、聴いていて気持ちの良いもの。

出演者と作品数が多いと、先日のリヒテルの話を持ち出すまでもなく、どうしても、特別な印象が残りにくい。だが、みなさんの一所懸命な姿勢と、奏者に近い座席の設定が良い方向に働いた。それにしても、「幻惑」という言葉を、コンサートのタイトルにつけるあたりに、溢れた「エネルギー」と「センス」のようなものを感じる。

「幻惑」…そう!なぜ、ドビュッシーがなかったのかな? そんなことを感じたのは、僕だけかもしれない…。

あるいは、次に、取り上げられるのかな…?

(2009.10.17 倶楽部パソナ表参道)

秋一夜の音楽会 2009.9.19 [コンサートやライヴで感じたこと]

ここは音羽御殿。またの名を鳩山会館といいます。そう…ご存知第93代内閣総理大臣鳩山由紀夫氏の祖父で、

かつてこの国の首相であった一郎氏が、鳩山家の洋館として建築。それは大正13年のことだそうです。

現在は、記念館となっている建物の大広間で、日本のクラシック音楽好きならきっとご存知のお二人の音楽家が、

心温まる音楽を届けてくださいました。それも、創意と工夫と真剣さと、力の抜けた和(なご)みで持って…。

クラシック音楽をみなさんに。Classical Music Cafeへようこそ!

お二人の音楽家は、ソプラノの豊田喜代美さんとギターの荘村清志さん。

豊田さんは、特に1980年代では、常にどこかのステージに立たれていらっしゃった。ソロに、オペラに、オーケストラの定期公演に…まさに八面六臂の大活躍。二期会会員。1984年にはサントリー音楽賞を受賞されています。

荘村さんは、1974年に放送されたNHK教育テレビ「ギターを弾こう」の講師。かつて「お茶の間」があった時代には、本当によくお名前の知られた、人気のみならず日本のクラシックギターの第一人者です。

ほとんどプライヴェートな集まりの…豊田さんご自身、「シューベルティアーデ(シューベルトの親しい友人が囲んで開いた小さなコンサート)のような雰囲気で音楽を分かち合いたい」と仰っていた…コンサートをご紹介くださったのは、荻窪でかん芸館というホールを営むKさんから。Kさんに感謝。さて…、

僕ら夫婦を数えても70名に満たない人が着席した大広間で、最初に歌われたのは、「なつかしき愛の歌」(Love's Old Sweet Song)。荘村さんの実演に僕は初めて接するけれど、「音楽を聴かせてやる」という感覚が全くない!静かに響きわたるギターの弦の上を、豊田さんは滑らかに歌を載せていき…「ダニー・ボーイ」(Danny Boy)では、我が子を思う愛情を切々と歌う。親しみある二つの作品のどちらもが、日本語で歌われたおかげで、ある種の「堅苦しさ」が静かに消えてなくなり、歌い手と弾き手と聴き手との心の距離が、ぐっと近づく。

続いて荘村さんが、スカルラッティのソナタL.352を、ナチュラル・ロマンティックに奏でる。それにしてもギターは面白い楽器。ピアノだったら、過度な表情になってしまうはず…というメロディーの歌わせた方…なのに、そんな「大味な」雰囲気は微塵もなくて、慈(いつく)しむように愛でられた旋律を、心に染み込ませながら味わう感覚に驚く。トリルですら、音符の間に愛情が包まれていて、力技とは無縁な世界がここに!

トスティ「はるかに」(Lungi)、ベッリーニ「よろこばせてあげて」(Ma rendi pur contento)、ヘンデル「樹木の陰で」(Ombra mai fù)と「泣かせたまえ」(Lascia ch'io pianga)、カッチーニ「アヴェ・マリア」(Ave Maria)では、再び舞台に戻って来られた豊田さんが、とても素敵な演出…いや聴き手の側を向いた「おもてなし」…が、自然体に振舞われていて、素晴らしい取り組みだったなと今でも想い出す…

それは…歌い始める前に、詩の意味を豊田さんの美声で聴き手に伝え…「翻訳を伝える」だけなのに、まるで小さな物語のように聴き手に語るのです…イメージを膨らませた後に、カルドゥッチのイタリア語訳詩に、トスティが作曲した「はるかに」を歌う。こんなに心のあるやり方に、今まで僕は出合ったことがなかった。字幕装置や歌詞対訳付きプログラムよりも遥かに目の前に情景が浮かぶ見事さ!

休憩を挟み、荘村さんがタレルガ「アルハンブラの想い出」、アルベニス「グラナダ」と「アストゥーリア」の名曲を弾く。若いときの荘村さんは熱血漢で、もし、荘村さんがその情熱と行動と信念で動かなければ、創造されなかっただろう武満徹さんのギター作品(「フォリス」など)があるほど。スペインでの楽しいお話しを間に入れながらされた当夜の演奏では、情熱は心と年輪の深奥に隠れていて、むしろ繊細な曲線美をもった多彩な光を放つ、ガラス工芸品のような仕上げを…固唾を飲んでじっと目と耳を集中している聴き手の表情ともあいまって…僕は聴き入る。

そう!「秋一夜の音楽会」に集まった人たちの、聴き入っている表情も素晴らしかった。豊田さんと荘村さんが、次に聴かせてくれたのは、ロドリーゴの「4つの愛の歌」(4 Madrigales amatorios )。ロドリーゴが幼い頃に失明したことを克服して作曲を続けていったことに少し触れて、前半と同じように「4つの愛の歌」の物語を語った後、豊田さんの風のようなスペイン語による歌が空間に満たされる。この作品では、目を閉じて音楽を楽しむ人が多かった。

当夜の数日前、コンサートでお姿を見かけることの多い評論家A先生に「豊田喜代美さんを聴きに行くのですよ…」といったら、「エッ?」という感じで少し驚かれた。その驚きの表情の向こうには、音楽家の中でも特に声楽家は、自分の肉体を酷使するアスリートであって、どうしても年齢とともに衰えていく…という通念があることを隠さずに正直に出されたお顔と、僕は感じた。けれど、プログラムにこのように書いてあった。豊田さんの華やかな経歴の後に、

「2009年からボイス・コーチ(ウィーン)とのトレーニングにより声質のメタリックな音色が磨かれ、声域を広げた」と。

50歳代になってから北陸先端科学技術大学院大学・知識科学研究科に入学。音楽家の活動を行いながら同大学院大学修了.修士.博士[学位論文:クラシック音楽歌唱における知識創造モデル-スキルサイエンスから接近]をはじめ、「共鳴に効果的なノドの作り方に関する一考察」も研究発表。今年は「貴志康一生誕100年記念演奏会-尾高尚忠と共に」といった、良く考え抜かれた、素晴らしいご活動を展開される。

「貴志生誕100年演奏会-尾高尚忠」は、10.26(月)13:30かん芸館と11.19(木)18:00芦屋ルナ・ホールで。

荘村さんは、これまた荘村さんらしい情熱的なやり方で、08年にスペインのビルバオ交響楽団の定期演奏会に出演。地元の聴衆から熱狂的歓迎を受けたと同時に、初めて名曲「アランフェス協奏曲」を録音。このとき荘村さんは、何と61歳。気持ちが通じ合うスペインのビルバオ交響楽団の、2010年来日ツアーのソリストにも決まっている。

荘村さんは最近こんなことも仰っている。

「年をとると感受性が鈍るというのはウソ。若いころより今のほうが世界がきらめいて見える。同じ楽譜を見ても、もっといろんなことが感じられる。10年後は、もっと自由な気持ちで楽器を手にしていると思う」

『asahi.com』2009年7月11日記事より

大きな想い出に残った小さな「秋一夜の音楽会」。

ペーター・レーゼルというピアニストは…、 [コンサートやライヴで感じたこと]

=写真をクリックしますとペーター・レーゼルさんのホーム・ページに飛びます=

ステージ上でベートーヴェンを弾くレーゼルさんを眺めていると、「スマートなベートーヴェンがそこにいる」という

感覚を僕は持ってしまう。ここでいう「スマート」は、賢くて的確な判断ができ、有能なという意味においてです。

いかり肩で弾かれる力を込めた音。耳を楽器本体に傾けて、前かがみになってデリケートに鍵盤に触れた音。

あるいは、ここぞというメロディーで、口を「モゴモゴ」させながら音楽を追う姿。それらを見て僕が感じたのは、

「ああ、ベートーヴェンも当時は、あんな仕草をしながら弾いていたのかもしれないな」…ということです。

♪♪♪♪♪♪♪♪

クラシック音楽をみなさんに。Classical Music Cafeへようこそ!

もちろん楽器も、ホールも、そして聴き手の「耳」も、ベートーヴェン当時(200年以上前)のそれとは、何もかも違う。でも、公開演奏会のベートーヴェンはあんな風かもしれない…と思い馳せながら、レーゼルさんが弾くベートーヴェンのソナタを聴いた。ならば、レーゼルさんはベートーヴェン自身そのものか?それは絶対に違うと思う。レーゼルさん流の「節度」がいつも貫かれている。その貫かれ方は頑固なほど。少しでも、面白く・わかりやすく弾いてみせることもできるはずなのに、レーゼルさん流の「節度」でもって「表面的迎合」の類一切を拒否する。

しかし、それは、なぜか?

演奏会終了後、少しだけレーゼルさんのお話を伺う機会が与えられた。短いやり取りを書いてみる。

…は僕。

…レーゼルさんに質問があるのですが

R「質問はひとつですか?二つですか?三つですか?」

…ひとつです

R「わかりました。できるだけお答えしましょう。」

…レーゼルさんが最も影響を受けたピアニストは誰でしょうか?

R「それは、教育的においてでしょうか?それとも芸術的においてでしょうか?」

…芸術的においてです

R「リヒテルです。私はモスクワに留学していたとき、リヒテルの生演奏を30回聴くことができました。そのリヒテルの演奏を通して、私の音楽のレパートリーにおける糧としました。」

体裁的なことを先に書けば、レーゼルさんは、人生の大半を旧東独といった、かつての共産圏で過ごしただけのみならず、国家を代表する芸術家であったから故か、やり取りが実に重々しくて、ひどく真面目で慎重でもある。それに、旧西側の芸術家と違って、ドイツ語のみの会話(少なくともここでは)というのが、強く印象に残る。大袈裟に書けば、一挙手一投足が国家・体制と繋がっている…臭いを僕は感じた。そう、だから、レフ・オボーリンの直系の…モスクワ音楽院のあの…ピアノ音楽を聴かせる希少な存在が、レーゼルさんともいえる。

それにしてもスヴャトスラフ・リヒテルの名前に、僕はまず驚いた。レーゼルさんの右手が奏でるピリッとした響きからはギレリスを髣髴とさせるのだし、空いた左手を上下させ自らの音楽を指揮する様子は、控え目なグレン・グールドを連想させるにも関わらず。もちろん、リヒテルの次、その次には、ギレリスやグールドの名前を挙げたかもしれない。だけれど、真っ先に名を出したのはリヒテル。

リヒテルという音楽家を、ひとことで言い尽くすことは到底できないけれど、ひとつだけ書くならば、教育者としての顔を持たなかったピアニストだったと僕は思う。それは、リヒテル自身が、独学を通して大ピアニストになったという経緯があるのかもしれない…が、リヒテルはこんなことを書き残している。

…

例によって、この種の演奏会というものは長く記憶に刻みつけられるものではない…。あまりに雑多な曲目と、いろいろな演奏者のせいで、記憶を結ぶ糸がなくなってしまって忘れてしまうのだ。

このロン=ティボー・コンクール受賞者記念演奏会の夕べも同様だった。疲れていたのかそれとも気が散っていたのか、ともかく何も覚えていない。もっと注意深く聴いていて、演奏会から個人的印象以上の何物かを引き出した聴衆がいてくれていればよいのだが。

時間が経てば、その彼らだってたぶん忘れてゆくだろう。忘却、それは、私たちの過去でないなら、私たちの未来である(引用ここまで)。

『リヒテル』(ブリューノ・モンサンジョン、中地義和・鈴木圭介訳 筑摩書房)から「音楽をめぐる手帳」より

若い演奏家たちが記憶に残らなかったのを演奏そのものにではなくて、自身の疲れによるものと…私的な文章なのに…気遣ってみせるところに、音楽家リヒテルの本物の良心と愛情を感じる。だが、「忘却、…私たちの未来である」ときっぱり書いているところに、どのような音楽活動を根ざそうとしていたのか、その覚悟が窺える。

つまり「他人を教えている暇などない。全ての時間を、自らの音楽の芸術に捧げる…。」のだ。

それは、第1回チャイコフスキー・コンクールの審査員だけは、しかたなく参加した…それは最初で最後…という有名なエピソードからもわかる。そういうリヒテルの音楽を、レーゼルさんは「糧にしていった」と話す。

優れた芸術家は、教育と訓練によってではなくて、自らの芸術を通して後継者を育てるという仕事もする。旧ソ連時代では、正確には「在留ドイツ人」扱いのリヒテルと、ドイツ人レーゼルさんは芸術上の師弟といえると思う。そして、芸術上の師弟…を代表する古典的例として、ベートーヴェンとシューベルト。

プログラム2番目に演奏されたピアノ・ソナタ4番変ホ長調作品7を聴いていると、シューベルトのピアノ・ソナタ21番変ロ長調D960がふと僕の耳に過ぎった。とりわけ第1楽章。左手で全体で貫く軽快な8分音符のリズム…「運命」動機の萌芽とも思える…が弾かれるけれど、「極めて強く(ff フォルテッシモ)」の表示が初めて出てくる辺り(79-80小節)と、シューベルトのソナタD960の第1楽章における「だんだん強く(クレッシェンド)」の後、こちらも最初に登場する「強く(f フォルテ)」の表示直前の箇所(35小節)がシンクロする。ダダダダダ…と。

こんなありふれたリズムと強弱は、他に多くの例を見出せるに決まっている。ただ、ベートーヴェンの第4ソナタでは、教会の鐘を思わすイメージが、音楽として高らかに明るく歌われる一方で、シューベルトのそれは、打ちひしがれて震えるような、低い音のトリルでもって「ブルブル」と鐘を打つ。まるで死を予感する者が聴く鐘の音。ベートーヴェンのは、輝ける未来と希望の鐘の音…と、レーゼルさんの弾く第4ソナタからベートーヴェンとシューベルトそれぞれの人生と、尊敬と、音楽が、交錯してゆくのを随所に感じ取った。

ややもすれば、「金細工のような技巧が散りばめれたソナタ」という演奏で終えることが多いソナタなのに!それから「ワルトシュタイン」並みの造形力を孕んだ作品であることをも、華奢な雰囲気から示す。レーゼルさん流の「節度」…作品力以上の何かを演奏力で引き出そうとする行為を拒絶する…演奏態度が、4番作品7のソナタから、これだけの啓発的コンセプトを、現代の聴き手に伝えることに寄与していると、僕は感じた。

だから、最初に弾かれたピアノ・ソナタ19番ト短調作品49‐1(「2つのやさしいソナタ」)からも、また特別の趣を僕に感じさせる。この簡単なソナタには、師ハイドンへの謝意がふんだんに盛り込まれている。ソナタ形式に則り、センス良く配置された装飾音の数がどれだけあるかで、作品としての良し悪しが問われる…それは、ベートーヴェンの欲求不満を高める不本意なことかもしれないが、しかし、ハイドンが主催する演奏会で、ベートーヴェンが自作の協奏曲を弾いて、ウィーンの音楽界で認められていく過程があったのだから、それは師への感謝と儀礼を込めた音楽手紙のような作品。僅かにほの暗い雰囲気の漂うところが、「ベートーヴェン的」といえばそう。もし、レーゼルさんが、そこに焦点を当てた演奏に徹すれば、単に「習作」を聴いたで終わったと思う。

ピアノ・ソナタ21番変イ長調作品26「葬送」では、作品に与えた形式美と逸脱の紙一重さ…それはベートーヴェンの大胆な発想と挑戦がある…を端的に聴き手に見せる。ピアノソナタ14番嬰ハ短調作品27-2「月光」が、プログラムの最後に弾かれたけれど、僕は、レーゼルさんに、更にもうひとつの世界があると感じた。4つのソナタを、こうやって並べて聴けば、4楽章からなるひとつの巨大な作品…まるで交響曲…を聴くような充実した気分を聴き手に与える…それを構築できる音楽家であることを。しかも、リヒテルとはまた違った世界で。

これらのひとつひとつを見事といわずして、何と表現しようか?

いたずらっ子が、影から不意に出てきて「わっ」と驚かすような笑みを浮かべながら、ピアノの鍵盤に飛びついて弾き始めた「バガテル」作品126-6が、1曲のみのアンコールとして弾かれた。

(「ベートーヴェンの真影」(第4回)紀尾井ホール2009.10.8)

ドイツ語通訳のMさんに感謝。

ペーター・レーゼル ベートーヴェンの真影 2009.10.2 [コンサートやライヴで感じたこと]

音楽家が絶賛する音楽家が稀に存在します。ペーター・レーゼルさんという旧東独出身の64歳のピアニストが、

まさにそういう音楽家でした。この日聴いたベートーヴェンのピアノ・ソナタ(「ワルトシュタイン」他4曲)は、

全ての物事がピタリと自然体に決まった上、精神に深く真っ直ぐ働きかける、豊かな芸術でした。

世の中には大勢の若いピアニストがいますね。では、将来どのような音楽家になりたいでしょうか?

ここに見本になる音楽家がいます。多くのことが学べるはずです。10.8(木)にも演奏がありますから、ぜひ。

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ全集2(KICC750)

クラシック音楽をみなさんに。Classical Music Cafeへようこそ!

プログラム1曲目のピアノ・ソナタ5番ハ短調を聴いて僕の耳にまず飛び込んできたのは、強く弾かれた右手の刺激的な音。あたかも旋律にスパイスが加えられたかのように、辛口の味わいを示しており「ベートーヴェンの世界」を端的に聴き手に経験させる。音色は演奏が進むにつれ次第に変化してゆくけれど、気づけば、レーゼルさんのピアノ音楽に、全く自然な必然性を伴って引き込まれていく僕がそこにいた。

それにしても、雄弁なペダリングには目を見張った。それでいながら、雄弁という言葉にときに含まれる、繰り返される長演説とは無縁の潔さが同居する。16番ト長調作品31-1はその典型。とりわけ第3楽章の出だしの、完全脱力された腕と一緒に導かれるその何という美しさ! だが、レーゼルさんのピアノ芸術には、もう一歩踏み込んだことを書いておかねばならない。それは、耳を奪われるような「官能的美しさ」ではないということ。レーゼルさんの美には「節度」がある。それは、強弱も、リズム、音色にも「節度」がある。中庸の美といったら良いのかもしれない。

「節度」や「中庸の美」という言葉を並べ立てると、ひどく真面目で硬い印象を与えてしまう。けれど、同じト長調の10番作品14-2、第1楽章で聴かれる歌の何と豊かなこと!それでいて、贅を尽くした豊かさとは無縁の「節度」があるところに、レーゼルさんの個性があると感じた。音の強さも色彩も音楽の要素は全て、ベートーヴェンの作品に奉仕される。つまり、ピアニスト、レーゼルさんの芸術を聴くというよりも、ピアノに向かって弾いているのは、ベートーヴェンの影、とでもいった感覚を僕に与えてくれる。それは、稀有なできごとと思う。

ベートーヴェン演奏の「有効な」ひとつの方法として、音の強弱やリズム音色を「デフォルメ」して聴き手に伝えることがある…それはそれで素晴らしくて面白い演奏も多くある…けれど、ベートーヴェンの音楽には、デフォルメに似た極端な音楽要素の多くが備わっていく創作過程がそもそもあって、それは、後世のピアノ演奏と作品の歴史に、大きな影響を残したのだけれど、プログラム最後に用意された、レーゼルさんの「ワルトシュタイン」を聴けば、この作品が、いかに革新性に富んだ音楽かが直ちにわかる、といった演奏であった。前のめりになったテンポ。弦に回転を与えたアクセントのついた響き。滑るように遊ぶオクターヴのグリッサンド。しかし、これらは楽譜に書いていることばかりであって、全てがピタリと決まったベートーヴェンを僕たちは聴いた。バガテル作品33-2が、選び抜かれた1曲のみのアンコールとして演奏される。

これほどのピアノの大家であるのに、日本の聴き手の多くは、旧東独時代で流通されていたCDによってのみしか、レーゼルさんの存在を確認することができなかった。今回のベートーヴェンのソナタ全曲演奏で、ようやくその実際に触れることができるのだけれど、何でも、ドレスデンから招かれた演奏旅行で、当地から「ドレスデンで一番のピアニスト」と紹介され共演した紀尾井シンフォニエッタのメンバーが、レーゼルさんの演奏を絶賛。これがきっかけとなり、招聘の共同プロジェクトが立ち上がって、2008年~11年までの4年をかけたリサイタルにつながったという。紀尾井シンフォニエッタをドレスデンにおつなぎになったのは、故若杉弘さんだとも。

7月にお亡くなりになった指揮者の若杉さんは、歌劇を中心に功績があるけれど、レーゼルさんを日本で聴くことができるようになった、その結び目を最初に作ったのが若杉さんとも思えて、僕は氏に敬意と感謝を表明したいのです。

繰り返しになりますが、ピアノを勉強なさっている方々は、ぜひお聴きになってみてください。音楽家レーゼルさんが創り上げた、ひとつの到達地点を持っていると、僕は感じます。

ピアノ・ソナタ全曲演奏会の第4回目は、2009.10.8(木)紀尾井ホールで行われます。

進化していた The JADE [コンサートやライヴで感じたこと]

あれから1ヶ月。「ああ、楽しかったな」と、思い出に残るようなコンサート。ザ・ジェイドのコンサートがまさにそれ。

以前、「進化する The JADE」で紹介したけれど、約3ヶ月ぶりにお会いしたメンバーみなさんは、厳しくも楽しい

夏の合宿を経てきた学生のように変わっていて、まるで「進化していた The JADE」を目撃するような気分になる。

二期会を代表する歌い手の懸命な心尽くしのコンサートは、理屈を抜きに、楽しめた素晴らしいステージでした。

また「逢いたいよ」と感じたのは、ファンだけではないはずです(2009年8月29日 よみうりホール)。

左:高野二郎さん(テノール)、右:黒田博さん(バリトン)。高野さんはステージを駆け抜け、黒田さんは目力勝負!

オペラの幕開けを思わせるスタート。音楽は『誰も寝てはならぬ』。4人の音楽の「根」を伝えるこの出だしが、

聴き手に安心感を与えたと感じる。それにしても、高野さんの声はマイクを通しても本当に見事に響く。黒田さんは、

封印ネタ「オペラ講座」で先生を。これが貫禄あるハマリ役で、さすがリーダー(ちょっとドリフみたい)でも最高!!

樋口達哉さん(テノール)。後姿も、もちろん前姿も絵になる人です。

樋口さんの歌は輝いている。ぴーんと張りつめた表現など、イタリアの太陽のように輝き、聴き手を魅了するばかり。

後ろ姿も絵になるという評判のテノール。2009年11月7日(土)では、津田ホールでリサイタルもご予定だそうです。

成田博之さん(バリトン)。落ち着いたトークと丁寧さは聴き手に優しいです。

成田さんは、黒田さんとはまた違うバリトンの魅力に溢れる。知的で几帳面で弾力のある声。夏のメドレーとして、

『夏の思い出』や『ふるさと』などを4人で歌う。何と贅沢でぐっときたか!成田さんの声が、その「贅沢」を支える。

♪♪♪♪♪♪♪♪

クラシック音楽をみなさんに。Classical Music Cafeへようこそ!

マネジャー氏(とても厳しい方です)によると、「オペラ講座」ネタは本当はこの日予定していなかったそうです。僕は「夏の合宿を経て」とも書いたけれど、それぞれ活躍する4人の予定を調整するのが大変なようで、実のところ、合宿はなかったらしいです。でも、時間をかけるとワインが熟成するように、「The JADE」の歌は、明らかに断然こなれていて、春頃にあった僅かな「硬さ」もなくて…。二期会で活躍するほどの良い歌い手だから…つまり、良いワインほど時間をかけて熟成するのと同じ…ことがいえると思います。

「オペラの歌声の魅力を伝え、その魅力をより多くの人に伝えることを目的に結成」が、The JADEのコンセプト。この日のステージは、コンセプトに対する目的が、かなり達成されているようでした。ときどき「ドリフターズ」ような雰囲気もあった「オペラ講座」は、エンタテインメントのひとつの良い例で、近くに座っていたご年配の女性のお客さんが、顎が外れそうな勢いで笑っていた姿を、僕は忘れることができません。それだけ存分に楽しませていながら、マイクなしでひとりずつ歌うアリアは、それは素晴らしい歌唱力で各人の個性と共に聴き手に届けるのですから。その上、ちゃんとオペラの宣伝もする。「『蝶々夫人』を東京文化会館でやりますので、ぜひお越しください」と、樋口さんご自身が喋れば、「ああ、行ってみたいな」と思う聴き手が多かったはずです。

残す課題は(僕が書くことでもないですが)、「オペラの『オ』の字も知らないが『ふるさと』や『千の風』なら良く知っているよ」、という人たちとどれだけ数多くの接点を持つか? それから、究極は、歌謡曲ばかりでプログラムを進めて、最後あたりで「僕たち実はオペラ歌手なんです」「え~っ!!」というやり取りが観客とできれば、面白い存在になりそうです。今後は4人のみなさんの「閉じない」活動もさることながら、熱心なファンの方々が中心になって、他者にも裾野を広げてゆくような展開を作ってゆく、そんな双方向の働きかけが大切になると感じました。

The JADEのみなさんに、そして、オペラに少しでも興味の持たれた方は、一度実演に接してみてください。

高野二郎さんは、ベルク『ヴォツェック』、アンドレス役(11/18(水)21(土)23(月・祝)26(木)新国立劇場)。

樋口達哉さんは、プッチーニ『蝶々夫人』、ピンカートン役(10/9(金)11(日)東京文化会館大ホール)。

成田博之さんは、R.シュトラウス『カプリッチョ』、伯爵、マドレーヌの兄役(11/20(金)22(日)日生劇場)。

で、それぞれ出演されます(…だから練習や他の仕事を含めると4人の予定が全く合わないのですね)。

年内は、The JADEとして小さなイベントはあっても、コンサート公演は予定されていないらしいので、ぜひ!

尚、黒田博さんは、ベルク『ルル』の切り裂きジャック役(10/4(日)びわ湖ホール大ホール)で、出演されるご予定で

したが、健康上の理由で今回はキャンセルをされるそうです。残念なことでありますが、ご回復を祈りましょう。

※写真の無断使用・転載ははご遠慮ください※

ジャン=ギアン・ケラス バッハ:無伴奏チェロ組曲選集 2009.9.27 [コンサートやライヴで感じたこと]

チェロの名手、ジャン=ギアン・ケラスさんが弾くバッハ無伴奏に触れるために所沢市民文化センターへ。

実は、僕にとっては、ケラスさんというチェリストは、ずっと「謎」のような存在だったのです。

今日、彼の実演を耳して、かなりわかった気がしました。それにしても…立派なホールの施設に到着すると、

刀(もちろんおもちゃの)を2本脇に差した頭髪が緑色の人や、全身が空色の忍者姿の人たちと、すれ違った。

コスプレを楽しむ集い? があったらしいけれど、何とも不思議な感じ。バッハとコスプレ…ふと思ったのは、

一時流行ったダンス(中には卑猥で禁止になったものある)の「形式」を使って、純粋音楽として昇華させたのが、

バッハの無伴奏チェロ組曲。後世に残る芸術創造の素材に、いつか「コスプレ」が用いられるかも…もしかしたら。

この日のプログラムにはなかったですが、ケラスさんの弾くバッハの無伴奏チェロ組曲3番からをどうぞ

クラシック音楽をみなさんに。Classical Music Cafeへようこそ!

「謎」の理由を書くと、それは「あまりにも上手なチェロ弾きが、何の脈絡もなく、突如として僕の目の前に現れた」からである。「脈絡もなく」とはいっても、実は、手元に、ミュンヘン国際コンクールチェロ部門、入賞者による演奏のテープ録音が(たまたま)ある。カセットの小欄に、デュティユー:無伴奏チェロのための「ザッハーの名前による3つのストローフェ」(独奏:ジャン・ギアン・ケラス(第3位/フランス)と。1986年の放送。他に2位入賞のハイドンやドヴォルザークの協奏曲もテープに収めているのだけれど、僕は、ケラスさんの弾く演奏にだけ「丸印」をつけていた。その理由については、全く忘れてしまった。曲が良かったのか、演奏が良かったのか。ともかく、そのテープを改めて聴いてみると、コンクール入賞者演奏にありがちな「領域」とはかけ離れた「芸術」を既にやってのけていて、聴き手は大きな拍手を盛んにおくっている。

その後、ピエール・ブーレース氏のアンサンブル・アンテルコンタンポランに、めっぽう上手いチェロ弾きがいる、という話しをどこかで、誰かからきいた記憶もある。だけど、「3位入賞」も、現代音楽で「めっぽう上手い」というのも、大勢いるではないか? ということで、彼を特別に熱心に注目していなかった。それよりも、この80年代後半のチェロのアイドルは、なんといってもヨーヨー・マ氏で(それは、今もそうかもしれない)、黄金時代を築いた巨匠たちもまだ健在、何よりもカザルスの大き過ぎる存在が見え隠れする時代にあって、ヨーヨー氏の風の新しさをみんなが感じていた。

そんな状況下、ケラスさんは、コダーイの無伴奏チェロ・ソナタのCDを世に出す。それは2001年の頃。どうやら、大変な桁違いの若手名人チェリストが出てきた、という噂が広がる。でも僕は内心、「確かに素晴らしい。でもコダーイではちょっとな…」と思っていた。コダーイのあの作品は傑作であるけれど、一方で、弾き手の技巧を強調させるような、つまり、必要以上に名人のように聴かせてしまう…何か特殊な工夫を封じ込めた曲…そんな気が僕はする。

その後、CDを出すたびに、来日するたびに、ケラスさんに対する聴き手たちの評判は熱気を帯びて高まり、僕からすれば、「気がつけば、そこに、尋常ならざるめっぽう上手いチェリストが、既にいた」という笑えない話になる。

先日、アルカント・カルテットのコンサートで、録音ではない実際のケラスさんの演奏に触れた。その素晴らしさは、前回拙文で書いた通り。そして、この日は、バッハの無伴奏チェロ組曲から1番、4番、2番、6番を選んで演奏する。果たして彼は、自分自身を通して、どのようにバッハを聴き手に届けたか?

特に、1番ト長調が…もう…ため息しか出ない…何を書けば良いだろう! と感じさせるくらいに、見事。

見事…それは、まず、アルマンドやクーラントの反復を、同じ品質で単に繰り返すのではなくて、2度目に弾くときは、かなりテンポを落として、陰りを加えながら、豊かな歌を聴かせてくれる。それは、ひとつの庭を、表口と裏口から眺めるような趣すらあって、光の陰陽が微妙に変化する。とりわけ、あの1番の、あのやさしいメヌエットⅡが、こんなにも厳しく、寂寥感の漂う作品でもあったことを、僕は、今日はじめて知らされた。

ときおり即興風に追加される下行の音階。それに、長めのトリル。これが、何とも気持ちの良い風を感じさせ、ただ、ため息をつくばかり。これを天才的といわずして何と表現しようか? 参った。

こんな名手に、音色がどうだとかいってもはじまらない気もする。けれど、敢えて愚筆を続ければ、上品でノーブル。逞しくもあって軽やか。潤いもあって戦闘的な張りの強さもある…つまり、全てにおいてバランスの良さがある。「バランスの良さ」…これが、僕にとって、ケラスさんという存在が「謎」だったひとつの原因かもしれない、と感じた。

旧ソヴィエト派のロストロポーヴィチに代表されるあの弓遣いと音色のセットは、聴き手を圧倒させる力と引き換えに軽やかさを失う。あるいは、フランスのフルニエに代表される、上品で粋でおしゃれであるけれど、(そのときの調子によるが)絶対に間違わない技術は、感覚の美しさと裏返しに、少しだけ損なわれている気もする。あるいは、もの凄く確かだけど音が地味な派もある。ケラスさんには、全てにバランスの良さがある。僕は、そんな全てが備わるのはヨーヨー氏だけと、一時期思い込んでいたときがあって、他にそんなチェリストはいないだろうと勝手に諦めていたから、きっと、ケラスさんの熱心な聴き手にならなかったのだろう。だが、何ともったいないことをしたか!

4番変ホ長調は、やさしく軽めに速めに弾いてみせて、長調である作品をわかりやすく伝えるが、見る見るうちに、雲行きが変わり、軽妙さから厳粛で内省の世界へと導く。聴いていて、これほどの名手が、なぜ国際コンクールで1位とはならなかったのだろう? その「謎」も聴くうちにおよそわかりかけてきた。相変わらずのテンポの鮮やかさ、即興風の歌の見事さが続く中で、何と音が極々わずかに数音「落ちる」ことがあった。それは、弓のかすれを指摘しているのではない。6番のプレリュードでも詳しく書かないけれど、何を未然に防いだかは、ケラスさんご自身が一番知るところ。それに、技術のことを聴き手がいっても仕方がない。ただ、そのときに僕が感じたのは、「ああ、この人はフルニエの流れにいる人なんだな」ということ。突然やってきた「技術の宇宙人」ではない、ということ。それで、ケラスさんの居所がわかった気がして、僕は安心できたのも事実。それに、こういった人は、いくら感動させる音楽をやっても、技術採点のあるコンクールでは、必ずしも良い結果にならない。だから彼は、室内楽で揉まれて優れた経験を積んできた。それで良いじゃないか!もし、正確に弾きこなすだけの人がもしいたとしたら、風のようなトリルも即興風の…2番のプレリュードの最後は、アルペジオとも重音ともフレーズともいえぬ絶妙な…妙技も、ここまで自然にやれるかどうかは僕にはわからない。

アンコールは、J.L.デュポールの練習曲7番。4分の4拍子、16分音符の分散和音からなる作品で、バッハの1番のプレリュードにそっくりの、洒落っ気を感じさせる選曲。最後の最後は、1番のサラバンドをもう一度。

影響を受けたチェリストは誰ですか? とケラスさんにきいてみたら、間髪入れず「ヨーヨー・マ」。次に「ビルスマ」と返ってきた。僕には、まさしく、という気持ちになったけれど。

10月2日(金)、杉並公会堂にてケラスさんの無伴奏チェロリサイタルが予定されています。

バッハ、ブリテン、カサドなどの無伴奏が並びます。ぜひお聴きになってみてください。

追記

ひとつは、フルニエもチェロのプリンスと呼ばれていたけれど、ケラスさんの「貴公子」というキャッチフレーズは、風貌からして良く似合うと思う。それに、フルニエも若いときは当時の音楽…特に、コダーイは作曲者自身から「お墨付き」をもらっていたほどの演奏だった…を積極的に取り上げていたし。実際に習ったということよりも、感覚的にフルニエの流れにいる人と僕は感じている。それから、だからといって、ケラスさんのテクニックは…僕の書き方だと、おもわしくないように感じる人もいるかもしれないけれど、全くもってそんなことはなくて…抜群の領域。