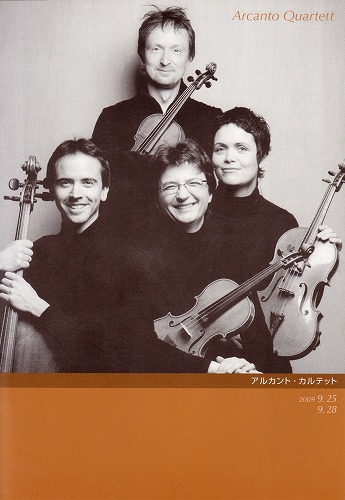

アルカント・カルテット 第1夜~夜はかくの如し~2009.9.25 [コンサートやライヴで感じたこと]

コンサートやライヴで感じたことは、なるべくその日のうちに書いておきたいのです。ですが…、

受け止めるのに時間のかかる内容だったり、あるいは、懸命の演奏にはこちらも懸命に言葉で言い当てようとする。

そうすると、書くのに時間がかかってしまって…時間の合間に一行一行書いてゆくという感じで…そのうち、

聴いたけれど、文章に残していないコンサートやライヴだらけになってしまいそうです(半分そうなりつつも)。

アルカント・カルテットという名前の弦楽四重奏団。王子ホールに出かけて良かった! 素晴らしい一夜!

クラシック音楽をみなさんに。Classical Music Cafeへようこそ!

1曲目はドビュッシーの弦楽四重奏曲ト短調。

この作品は、後日書かさせて頂く予定の、文筆家でピアニストの青柳いづみこさんが企画された「エドガー・アラン・ポー生誕200年記念、 ドビュッシー未完のオペラ『アッシャー家の崩壊』をコンサート形式で上演!」のプログラムでも、真っ先に演奏されていたのです。注目の若手、クァルテット・エクセルシオの弾くドビュッシーも悪くなかった。ただ、どうしても(自分の「理解」を助けるために)、この日のアルカント・カルテットの演奏と比べてしまう…

アルカント・カルテットが奏でるドビュッシーは、より多層的。そう書くと、堅牢な建築物をイメージさせてしまうかもしれないです。でも、開放弦を使って弾く箇所が、絃と絃の間から風や空気が抜けてくるような勢い…それも柔らかな…があって、ふわふわとしながらも、いくつかの光りと影が、巧妙に折られながら進んでいく。第1ヴァイオリンのアンティエ・ヴァイトハースさんは、扇情的な表現を極めて際どく使う。その向かいでチェロの名手ジャン=ギアン・ケラスさんは、音程をギリギリまで、これ以上なら「アウト」のすれすれまで、こちらも際どく、それでいながら静かに…「クール」ではなくて、ケラスさんの中には温かいパッションがある・・・使ってみせる。

ドビュッシーは『ペレアスとメリザンド』以外に、完全な形ではオペラを仕上げることができませんでした。僕は、詳しくはその理由をわかっていません。でも、Op.10という作品番号を(僕は、これまでに破棄した作品を、「吸収合併」する意味合いでこの番号をつけたのだと思う)、わざわざ与えられたこの弦楽四重奏曲の、とりわけ第2楽章を聴くと、4人の登場人物からなる「小さなおしゃべりオペラ」とでもいったら良いでしょうか? ともかく、ピツィカートが喋る喋る。それは、早口だったり、雄弁だったり、時おり、うわごとも…音楽で語り尽くしている…と感じた瞬間、未完のオペラ『アッシャー家の崩壊』上演風景が、目の前にシンクロ…

ドビュッシーにとっては、意味のある言葉が、かえって音楽を創造する上で邪魔だったのかもしれないな、と、僕はアルカント・カルテットの弾くピツィカートを聴いて感じた。それくらい音楽に、いやピツィカートだけで語らせることの充実さといったら!聴き手に余すことなく伝えることに成功していたこの日の演奏は、単に名演という枠を超えている。

ところで、『アッシャー家の崩壊』を、ドビュッシーが仕上げられなかったその理由については、青柳いづみこさんの『ドビュッシー 想念のエクトプラズム』(東京書籍)に詳しくあります。興味ある方はぜひご一読を。

2曲目のデュティユーの弦楽四重奏曲『夜はかくの如し』(よろしければ添付の演奏をどうぞ)。

アンリ・デュティユー(1916~)は、フランスの20世紀後半~現代にかけて代表する作曲家。かつて「現代音楽祭」を聴きに行ったときのこと。アンリ氏作曲のヴァイオリン協奏曲『夢の樹』の初演を聴いたのだけれど、偶然、僕の座っていた席近くに氏がいて、正装でもないその服装の、クラシックなスタイルなのにおしゃれな着こなしが、まず印象に残る。演奏後、聴き手たちから拍手を浴びていたその姿を思い出します。もう20年以上も前のことですが。2007年には、サイトウキネンフェスでも小澤さんの指揮で世界初演(『時間 大時計』)がされていて、アンリ・デュティユー氏は、結局、何かと日本と縁が深くて、親しみあるフランス音楽の大家のひとり、という存在。

『夜はかくの如し』と名づけられたこの作品は、フラジョレット、ピツィカートが多用され、ポルタメントがときどき顔をのぞかせながら、コルレーニョ、スル・ポンティチェロがスパイスのように使われる作品。しかし、こうやってドビュッシーの弦楽四重奏曲と並べて聴いてみると、デュティユーが、ドビュッシー音楽の「継承と創造」の優れた担い手であったことを、僕は強く感じた。ドビュッシーの弦楽四重奏曲のモティーフとリズムにも似た素材が、巧妙に隠されていた…それは、もしかしたらなのだけれど…そんな風にも聴こえて面白い。他所では、アルディッティ弦楽四重奏団が、優れた演奏をCDに残しているけれど、こちらは音の起伏がより激しい上に、かなりの技巧的余力を持って提示される。それにしても、7楽章の構成といい、タイトルといい、決して明かされることのない秘密のにおい、神秘の香りが、ぷんぷんと漂ってくる。

プログラム最後の曲は、メンデルスゾーンの弦楽四重奏曲第6番。

1847年、38歳でその短い生涯を閉じたこの作曲家は、同年5月、4歳年上の有能なピアニストにして作曲家、そして、何よりも良き理解者・支援者であった姉(ファニー・メンデルスゾーン)の死に接する。伝聞では、メンデルスゾーンは、神経衰弱を起こすほど落胆して、11月4日、とうとう帰らぬ人となる(死因は脳卒中とも、くも膜下出血とも。ときどき酷い頭痛を発症していたようで、遺伝に起因するのでは? と指摘する人もいる)。そんな時期に創作されたのが、6番の弦楽四重奏曲。この作品をどう捉えるか? どう感じるか?

「遺言」? 「死への恐怖」? 「姉への追悼」?

ひとつだけいえるのは、風景を天才的に描写してきたそれまでの作風とは全く異なり、音楽は外側から内なるものと向かっているということであって、内側の先は「死」。それは、人が与えられる最期の仕事ともいえる。メンデルスゾ-ンは、この年、オラトリオ『エリヤ』から続いて『キリスト』や、『ローレライ』という名のオペラも手掛けている。それらは未完に終わったけれど、この弦楽四重奏曲の6番だけは、死の渕にありながらともかく生まれた。

メンデルスゾーンのもうひとつの顔は、バッハ『マタイ受難曲』の復活蘇演という歴史上の事実。それもバッハのオリジナルではなくて、メンデルスゾーンが手を入れた版によるものだったことは良く知られるところ。僕は、この最期に書かれた弦楽四重奏曲で頻繁に登場するトレモロを聴くたびに、『マタイ』の「すると見よ、神殿の幕が上から下まで真二つに裂け」で、エヴァンゲリストが語る傍らで通奏低音が弾く「地震」のトレモロを感じる。

メンデルスゾーン版による「地震」の描写を、磯山 雅さんは次のように書かれる。

福音書記者の描き出す天変地異の情景は、きわめて激的な印象を、われわれに与える。しかし、バッハはそれを、わずか二段の楽譜に封じ込めた。すなわち、テノールの語りと、通奏低音である。バッハは音の力に頼らず、知的な伝達を通して聴き手のイメージに訴えることにより、ロマン派のオラトリオにも劣らぬ、激的なイメージを喚起しているのである。メンデルスゾーンが《マタイ》の蘇演を行ったとき、彼はこの効果を不足に感じたらしく、通奏低音のパートの弦をユニゾンへと拡大した。この伝統は、例えばメンゲルベルクの録音にも踏襲され、地震はあたかも、轟然とした咆哮を聞くかのような音量で再現されている。(引用ここまで)『マタイ受難曲』(東京書籍)より

この夜のメンデルスゾーンの演奏が素晴らしかったのは間違いない。僕は、せいぜいpp(ピアニッシモ)までしかないスコアで、極限の弱音が用いられる…それはとても激的な効果を生み出す…演奏は、それはそれで、悲しみに明け暮れ、のたうち回る人間の激情を直接的に露にしていたけれど、『キリスト』という名のオラトリオから弦楽四重奏曲に「想い」を託し、死を受け入れる者の静かな諦めといった風情は、縁遠かったかな? と感じた。

アンコールは、ブラームスの1番の弦楽四重奏曲から第3楽章。ブラームスの音楽は、透かし彫りの重ね合わせの妙技で歌を作っていくような趣きがあるけれど、それを見事に、しかも浮遊感すら伴って表現した演奏。タベア・ツィンマーマンさんのヴィオラも大いに切々と鳴る。これ以上何を望めましょう?ラヴェルの弦楽四重奏曲から第3楽章にも会場は沸く。

第2ヴァイオリン奏者のダニエル・セペックさんは、ステージから奥へ引っ込むときの順番は、いつも最後。名手ケラスさんが率いるカルテットであることには間違いないけれど、セペックさんは「積極的に」支える役に回ろうとする。立派な大人のカルテットになっていくんだろうな…そんな予感と期待を持てた一夜でした。

第2夜は、「エナジー」と称して、9月28日(月)に銀座の王子ホールで開催される予定です。

コメント 0